Le mot "éducation" vient d'une racine latine qui signifie "tirer hors de", "conduire vers". Une théorie dialogique de l'éducation revient à cette racine du mot éducation en affirmant que nous apprenons par le dialogue et que nous sommes d'abord appelés au dialogue par les autres. Cet argument de l'expérience de l'altérité des autres n'est pas facile à séparer en catégories nettes. Néanmoins, il est utile, d'un point de vue analytique, de penser à l'appel de l'altérité dans l'éducation en termes de trois catégories d'autres :

- Autrui spécifique;

- Autrui généralisé;

- Et Autrui infini.

Être appelé au dialogue avec autrui spécifique

L'expérience de la falaise visuelle est dramatique : si vous ne l'avez jamais vue, voici l'adresse url de la vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=p6cqNhHrMJA

Du plexiglas transparent est utilisé pour créer un appareil qui confronte les enfants à l'illusion réaliste d'une falaise sur laquelle ils peuvent ramper. Dans une expérience évocatrice, Sorce et ses collègues (Sorce, Emde, Campos & Klinnert, 1985) ont démontré que les nourrissons ne rampaient au-dessus de la falaise que si leur mère se tenait de l'autre côté de la falaise et les encourageait par des émotions positives tels que des sourires. En revanche, si leur mère fronçait les sourcils ou montrait des signes de peur, les nourrissons refusaient de traverser la falaise apparente. Cette expérience peut servir de métaphore évocatrice du rôle des personnes significatives dans l'éducation.

L'importance de la qualité des relations pour le développement cognitif, social et émotionnel est une conclusion de nombreuses études (Baron-Cohen, 2011 ; Hobson, 1998 ; Sethna et al., 2017). La recherche suggère également que le type de relation qui est bon pour le développement cognitif est une relation dialogique ou réciproque avec prise de tour de rôle (Braten, 1988 ; Trevarthen, 1979).

L'importance du dialogue pour le développement a récemment été confirmée par une vaste étude empirique. En étudiant l'hypothèse antérieure selon laquelle le nombre de mots que les enfants entendent avant l'âge de trois ans influence leur développement linguistique, une équipe du MIT dirigée par Rachel Romeo a démontré que le nombre de mots n'était pas aussi significatif que le nombre d'interactions conversationnelles à tour de rôle (Romeo et al., 2018).

Dans certaines branches de la théorie des communications, il est postulé que les émetteurs d'informations ont d'abord des intentions, puis codent leurs idées dans un signal et enfin transmettent au récepteur pour le décodage (Shannon, 1948). Ce modèle de transmission de la communication est encore parfois considéré comme le modèle par défaut en psychologie.

La causalité dans le dialogue est différente car l'autre ou le destinataire ne se trouve pas seulement à la fin d'un processus de transmission mais est toujours aussi présent au début de chaque énoncé (Rommetveit, 1992). En explorant le phénomène dans l'interaction des bébés avec leur mère et les autres personnes qui s'occupent d'eux, Braten a mis en évidence une capacité innée à participer aux expressions et aux sentiments des autres, qu'il a appelée "la capacité d'expression".

et les sentiments des autres, qu'il appelle "l'autre virtuel" à l'intérieur du soi et qu'il associe à la récente découverte en neuroscience des neurones miroirs (Braten, 2003).

L'affirmation de Braten, Hobson, Trevarthen et d'autres est que nous ne sourions pas pour communiquer nos sentiments intérieurs à un bébé : le bébé sourit et nous sommes appelés à sourire en retour. Le paradoxe de l'éducation est de savoir comment on peut apprendre quelque chose de nouveau. Mais si nous ne savons pas ce que nous cherchons, nous ne pouvons pas savoir comment commencer à le chercher, et nous ne le reconnaitrions pas même si nous le trouvions (Platon, 380 av. J.-C. / 2006).

La réponse de la théorie dialogique à ce défi est que, dans un dialogue, nous sommes toujours déjà de deux côtés, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de nous-mêmes, regardant l'autre de l'intérieur du couple dialogique et regardant également de l'extérieur pour localiser le soi.

Les études sur le développement cognitif précoce, comme celles de Braten et d'autres mentionnées par Gallagher (2012) ainsi que celles de Romeo et al.(2018), semblent soutenir l'affirmation dialogique, selon laquelle c'est la nature " inside-out " et " outside-in " des interactions dialogiques qui explique comment l'apprentissage se produit.

Bakhtine, par exemple, a souligné qu'il y a une grande différence dans l'effet éducatif entre une voix autoritaire et une voix intérieurement persuasive. La voix autoritaire, affirme-t-il, reste à l'extérieur de moi et m'ordonne de faire quelque chose d'une manière qui me force à l'accepter ou à la rejeter sans m'engager avec elle, tandis que les mots de la voix persuasive entrent dans le domaine de mes propres mots et les modifient de l'intérieur (Bakhtin, 1981, p. 343).

L'éducation, par opposition à la formation ou au dressage, requiert cette voix persuasive ou dialogique qui traverse la frontière entre le soi et l'autre pour parler à l'étudiant comme si elle venait de l'intérieur.

Être appelé au dialogue par l'autrui généralisé

En Afrique du Sud, une intervention éducative utilisant des téléphones mobiles peut être utilisée pour illustrer à quel point l'Autre généralisé est central dans l'éducation et comment il surgit spontanément. Le projet a utilisé des téléphones mobiles et des messages textuels pour aider les enfants à faire leurs devoirs : les enfants pouvaient envoyer par SMS une question sur leurs devoirs de mathématiques et des volontaires leur répondaient. Ces volontaires étaient des membres anonymes d'un réseau appelé "Dr Maths". Pour obtenir de l'aide, les enfants devaient interroger " Dr Maths " et répondre à " Dr Maths " (Butgereit, 2007). Ici, la spécificité des autres, comme Sue ou John, n'était pas aussi importante que leur généralité en tant que représentants de la voix culturelle des mathématiques.

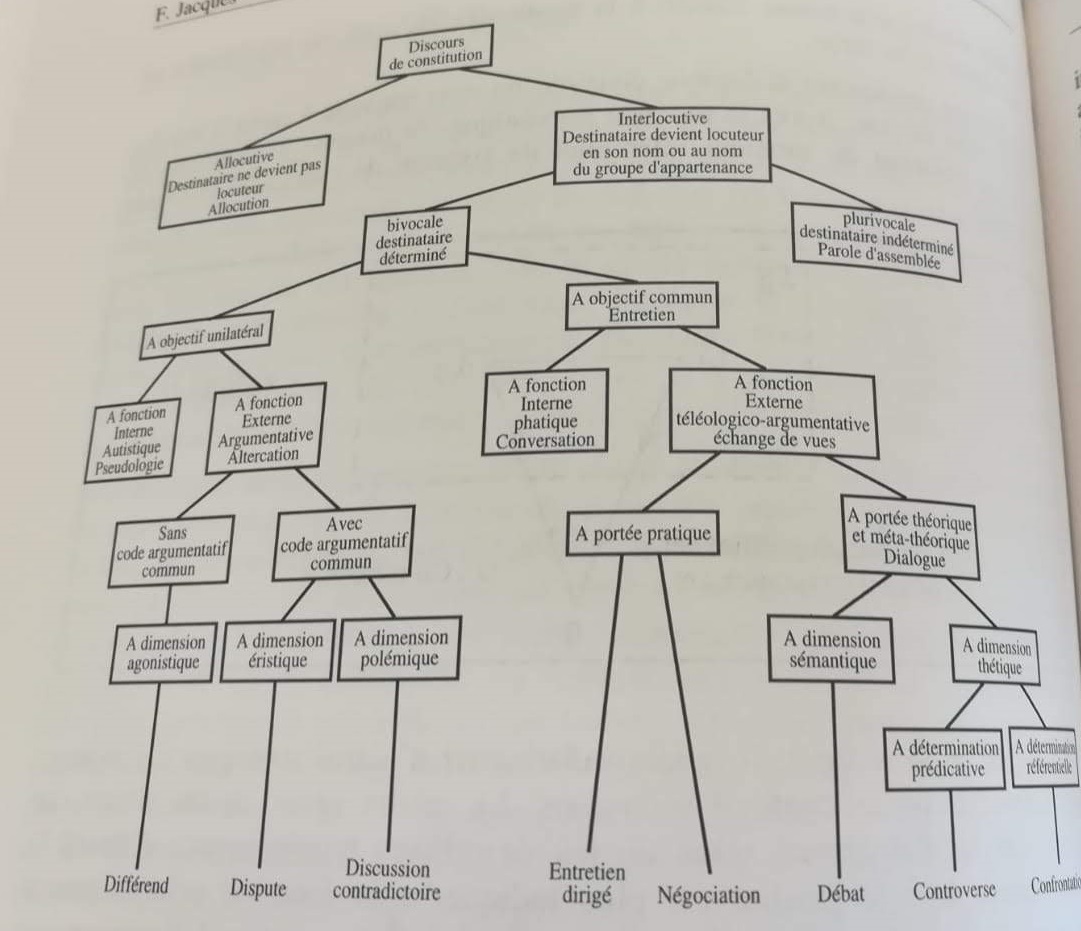

Les relations avec d'autres personnes spécifiques sont particulièrement importantes pour l'apprentissage au cours des premières années et restent importantes pour l'apprentissage tout au long de la vie. Cependant, l'éducation formelle en particulier crée une relation avec un Autre plus généralisé. L'autrui généralisé est une idée de George Herbert Mead. Il a utilisé l'exemple de l'apprentissage de jeux organisés tels que le football pour illustrer la manière dont les enfants n'apprennent pas seulement à se rapporter à des individus spécifiques, mais aussi à se rapporter aux normes et règles générales d'une culture. En plus d'apprendre à argumenter pour persuader des personnes spécifiques, les enfants doivent apprendre à argumenter en termes de "ce que tout le monde penserait", c'est-à-dire apprendre les normes et règles de pensée au sein d'une communauté (Mead, 1934).

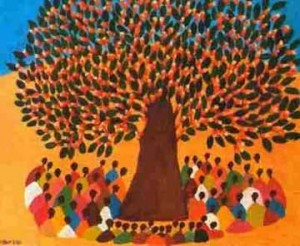

Dans tous les domaines de l'éducation formelle, on ne se contente pas d'apprendre les mathématiques, les sciences ou l'histoire ; on apprend à invoquer la voix des mathématiques, des sciences ou de l'histoire et à penser avec cette voix. Le processus d'éducation ne consiste donc qu'en partie à utiliser les voix culturelles comme outils de réflexion (Wertsch, 1991) ; il consiste aussi en partie à se laisser posséder par les voix culturelles, les voix des ancêtres, afin de pouvoir incarner ces voix. Lorsque l'éducation fonctionne, ce qui pourrait être vécu comme la possession du soi par des voix initialement étrangères est compensé par l'expansion et l'autonomisation du soi. Les voix originales du soi s'engagent dans un dialogue avec les nouvelles voix entrantes de telle sorte que de nouveaux dialogues éducatifs partagés du soi émergent (Hermans, 2002 ;).

La théorie selon laquelle les matières scolaires telles que les mathématiques ont des voix et des personnalités a des implications pratiques pour l'enseignement. La plupart des théories de l'apprentissage font référence à la réflexion en tant que moteur causal conduisant au changement, comme si la réflexion était un processus émotionnellement neutre et purement mécanique.

Dans la théorie de Piaget, par exemple, c'est la réflexion de l'apprenant sur les incohérences logiques de son expérience qui est le moteur du développement (Piaget, 1970 ; Simon, Tzur, Heinz & Kinzel, 2004). Cette théorie n'explique pas pourquoi des enfants de même niveau réagissent différemment aux défis (Littleton, Light, Joiner, Messer & Barnes, 1998). La théorie de l'éducation dialogique propose une hypothèse explicative selon laquelle toute " réflexion " est une forme de dialogue. Demander aux enfants de " réfléchir " dans une classe de mathématiques peut revenir à leur demander d'engager un dialogue ouvert avec " Dr Maths ". Certains pourraient bien répondre parce qu'ils aiment Dr Maths, d'autres pourraient être terrifiés par Dr Maths (Carey et al., 2019), et d'autres encore pourraient tout simplement ne pas se connecter parce que l'image des mathématiques que l'on trouve dans l'image culturelle, sa masculinité et son manque d'émotion par exemple, ne les touche pas (Walkerdine, 1990).

L'implication ici est que l'éducation dans son ensemble peut être comprise en utilisant la métaphore de l'expérience de la falaise visuelle : les enfants qui parviennent à développer une relation chaleureuse avec les voix de l'Autre Généralisé qui les appellent de l'autre côté de la falaise de l'inconnu sont capables de continuer à ramper vers l'avant tandis que ceux qui ne développent pas une telle relation sont laissés derrière ou, en fait, font demi-tour par peur.

Être appelé au dialogue par l'Autre infini

Mead se réfère à l'Autre généralisé comme à la voix de la communauté, comme si celle-ci était singulière et cohérente. Mais Mead écrivait à une époque antérieure à Internet, où les communautés étaient généralement considérées comme relativement homogènes. Cette diversité culturelle soulève un problème pour le concept de l'Autre généralisé : comment éduquer les enfants à bien penser dans le contexte de voix multiples, alors qu'elles sont apparemment tirées dans des directions différentes ?

Bakhtin a affirmé qu'il y a toujours, structurellement, une "troisième voix" dans chaque dialogue, la voix du témoin (Bakhtin, 1986, p. 168). Nous pouvons illustrer cela par un exemple pratique tiré d'une recherche en classe. Un groupe de trois enfants de neuf ans essaie de résoudre un problème de test de raisonnement non verbal, qui consiste à voir des modèles dans des puzzles graphiques. L'un d'eux (Trisha) dit : "C'est la réponse A parce que regarde..." (en désignant un élément du puzzle). Un autre enfant (George) répond : "Non, c'est la réponse B, car regardez..." (en désignant un autre élément du puzzle). Trisha répond à ce défi : "Tu as raison, ce n'est pas A" et a l'air perplexe, tout comme George et Sue (l'autre membre du groupe) (l'exemple original grossièrement paraphrasé ici est présenté plus en détail dans Wegerif, 2005). Une façon courante de décrire ce qui se passe dans ce type de dialogue en classe est que Trisha a appris à voir le puzzle à travers les yeux de George. Le fait qu'il ait pointé du doigt des éléments clés a orienté son regard vers ce qu'il voit. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Trisha ne s'est pas du tout engagée dans son point de vue. Dès qu'il la met au défi, elle regarde à nouveau le puzzle et voit que sa réponse initiale ne peut pas être la bonne. En changeant d'avis, Trisha ne s'est pas appuyée sur la voix de George mais sur une autre voix dans le dialogue, voyant comme à travers les yeux d'un témoin ou adoptant la perspective du superdestinataire de Bakhtine.

D'une certaine manière, le concept de super-destinataire de Bakhtine peut être considéré comme une autre version du concept d'Autre généralisé de Mead. Cependant, il y a une notion d'infini au cœur du concept de Bakhtine que nous ne trouvons pas chez Mead à priori. Le superdestinataire est l'auditeur qui comprend et, selon Bakhtine, la recherche de compréhension du mot est infinie, elle ne s'arrête en aucun point, c'est pourquoi pour Bakhtine il n'y a pas de sens final du mot (1986). Il découle du récit de Bakhtine que si vous essayez de cerner cette position de super-adresse afin de dialoguer avec elle, vous trouverez toujours une autre position de super-adresse qui surgira. Si, dans un contexte culturel spécifique, le super-adressé peut prendre une forme particulière avec laquelle nous dialoguons, il peut s'agir d'une image du Dr Math (ou d'une image de Dieu ou d'une image de la science), il y aura également un témoin ou une position de super-adressé générée par ce dialogue qui remettra en question cette image. En d'autres termes, si l'on est ouvert au dialogue et que l'on écoute attentivement, il n'y a pas de position finale mais toujours une voix extérieure au consensus actuel qui frappe à la fenêtre avec une nouvelle perspective, demandant à être entendue.

L'ajout d'un concept de l'Autre Infini à notre compréhension du fonctionnement du dialogue éducatif a des implications pratiques : la voix de l'Autre Infini est un aspect de tout dialogue. La voix de l'Autre Infini est un aspect de chaque dialogue. Elle explique la créativité potentielle de chaque dialogue. Le concept de l'autre infini est une autre façon de dire que nous devrions nous orienter vers l'autre dans tout dialogue avec humilité et avec un esprit d'ouverture à la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau...