Le dialogue est un mot dangereux et trompeur, précisément parce qu'il semble si agréable et positif. Qui peut contester que le dialogue est une bonne chose ? Comme l'écrit Anna Sfard, le terme "éducation dialogique" est désormais utilisé comme un indicateur de qualité, mais souvent sans autre définition de ce que signifie exactement "dialogique" ou même le mot "dialogue". De nos jours, poursuit-elle, la confiance dans les avantages du dialogue semble inébranlable. Mais bien qu'intuitivement irrésistible, cette croyance doit encore être théoriquement fondée et empiriquement corroborée" (Sfard, 2020).

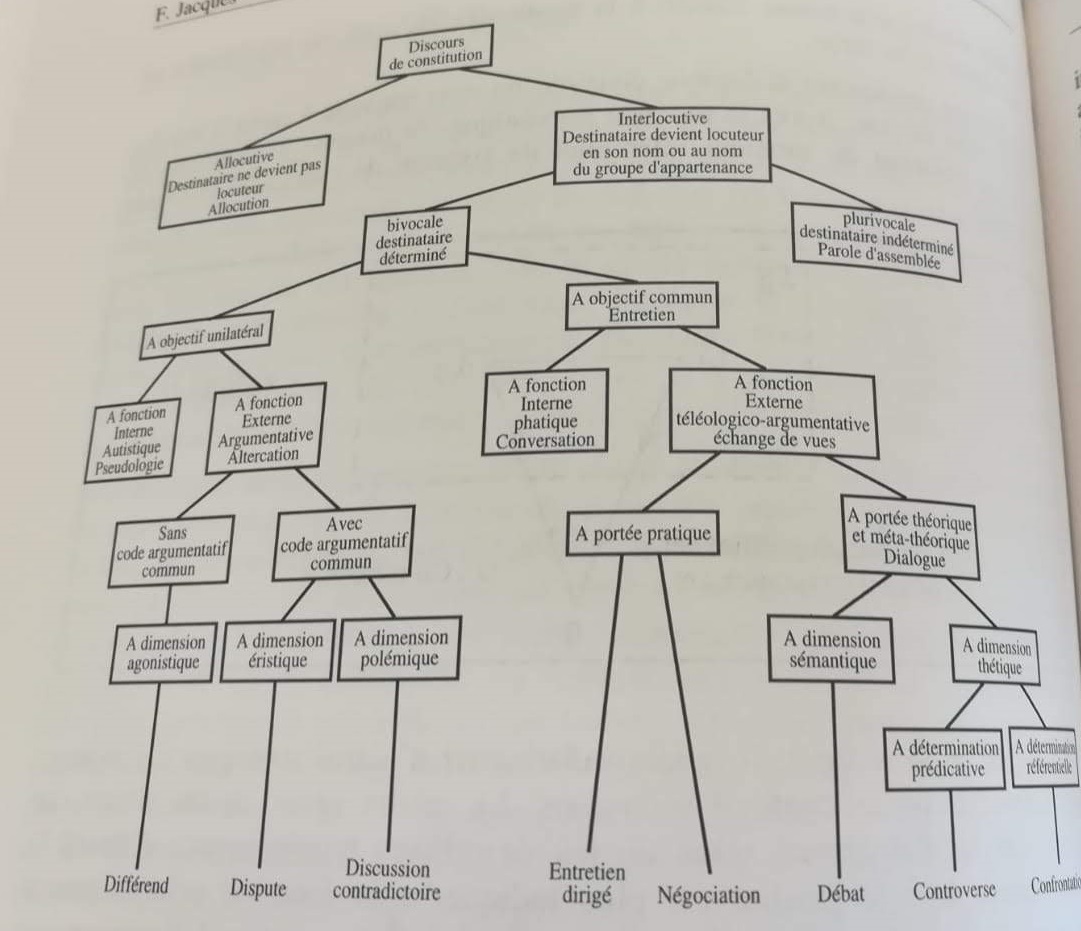

Le concept de "dialogue" qui est appliqué dans la pratique de "l'éducation dialogique" n'est jamais simple. il existe de nombreux types de dialogue et de nombreuses façons de comprendre le dialogue. Le fait d'être explicite au moins sur ce que nous entendons par les termes "dialogue" et "éducation dialogique" est un premier pas vers l'exposition de la pratique de l'éducation dialogique à une enquête sérieuse en vue de comprendre comment elle fonctionne réellement, dans la mesure où elle fonctionne, afin que nous puissions l'améliorer.

Bien que chacun que chaque cas diffère dans sa compréhension du dialogue, ils le font d'une manière qui montre que le domaine de la recherche sur l'éducation dialogique est cohérent malgré les divergences. La cohérence à laquelle je fais référence n'est pas la réduction à l'identité recherchée par certaines traditions de recherche, mais précisément la cohérence d'un dialogue productif entre un éventail de voix.

Skidmore et Murakami nous rappellent la pertinence, pour la recherche, de la description polyphonique de la vérité par Bakhtine :

"La vérité ne naît pas et ne se trouve pas dans la tête d'un individu, elle naît entre des personnes qui cherchent collectivement la vérité, dans le processus de leur interaction dialogique" (Bakhtine, 1929/1984, p. 110).

Dans une théorie de l'éducation dialogique adaptée à l'ère de l'Internet ", je propose une définition du dialogue comme étant le maintien ensemble de perspectives différentes et incommensurables dans la tension de la proximité autour d'un écart de différence, et j'utilise cette définition pour construire une théorie dialogique générale de l'éducation en tant qu'induction dans le dialogue.

Skidmore et Murakami propose également une théorie dialogique de l'éducation, mais en utilisant des concepts plus directement inspirés de Bakhtine et du cercle de Bakhtine. Les thèmes de la créativité, de la conscience, de l'hétérogénéité des langues (hétéroglossie) et de la polyphonie sont explorés. Ils concluent sur l'importance de l'improvisation et de la co-création en classe : en incarnant l'esprit de recherche collective dans leur pratique pédagogique, les enseignants peuvent permettre aux étudiants de développer leur capacité à se joindre aux autres dans le travail de transformation consciente de notre monde social.

Cependant, Sfard, Lefstein et Snell mettent en garde contre les dangers d'un enthousiasme simpliste à l'égard de l'éducation dialogique. Ils soulignent la nécessité d'une recherche pour déballer certaines des tensions et des dilemmes qui existent dans l'éducation dialogique. Cette différence de définition est pertinente pour savoir si nous pouvons ou non décrire l'éducation environnementale comme dialogique, une question soulevée par l'article de Kim Davies et Peter Renshaw dans leur texte intitulé "Qui parle ?" Ils proposent l'idée provocante d'un dialogisme post-humaniste.

Skidmore et Murakami, Davies et Renshaw lancent un appel à l'action politique, mais alors que Skidmore et Murakami se limitent à changer le monde social, Davies et Renshaw parlent d'étendre les idées de justice au monde naturel. Ils sont convaincus que le dialogisme de Bakhtine signifie que l'humain doit être compris comme une construction provisoire et non finalisée dans un champ de sens plus large. La pertinence de ces idées pour "l'éducation aux besoins spéciaux" est mise en évidence par l'engagement avec les personnes étiquetées TSA qui considèrent l'Asperger et l'autisme comme une différence neurologique et non comme une déficience.

L'idée passionnante proposée par Davies et Renshaw est que la tension créative entre soi et l'autre, au cœur du dialogisme, ne se limite pas à la manière dont nous utilisons le langage, mais s'étend à notre relation avec l'altérité en général, y compris l'altérité de ceux qui présentent des différences physiques par rapport à la norme, l'altérité des animaux et même l'altérité des roches et des arbres.

Une autre tension dans ce que nous pourrions appeler la vérité polyphonique de la théorie de l'éducation dialogique se situe entre ceux qui se concentrent sur l'éducation dialogique en tant que pratique pédagogique et ceux qui introduisent des questions d'identité. Marisco, Tateo, Gomez et Dazzani offre une introduction précieuse à la théorie du soi dialogique de Hermans et soutient l'importance du développement d'un soi éducatif dialogique.

Lefstein et Snell utilisent l'ethnographie linguistique pour explorer les questions d'identité personnelle dans les classes dialogiques, en soutenant en particulier que l'éducation dialogique soulève un dilemme lorsqu'il s'agit de ceux qui ont tendance à être étiquetés comme "mauvais en dialogue".

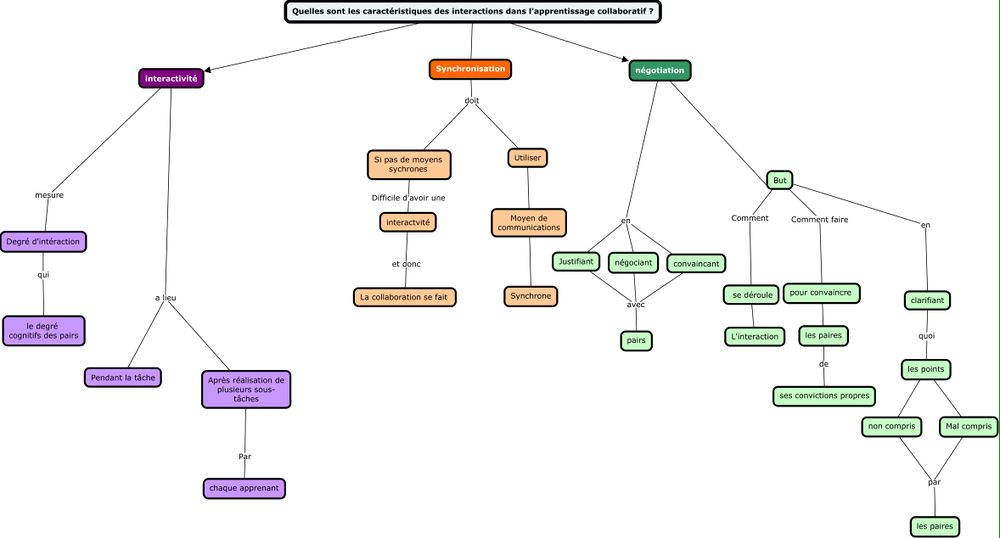

Baker, Andreissen et Schwarz, quant à eux, explorent les questions relatives à la pratique de l'éducation dialogique, définissant l'apprentissage comme un changement dans le discours et définissant certaines des manières utiles et variées de le mesurer sans faire référence aux changements d'identité. Elle se réfère à la définition du dialogue comme impliquant l'incommensurabilité et demande, de manière raisonnable, ce que les enseignants devraient faire dans les domaines où le discours est commensurable, comme les mathématiques.

La réponse de Sfard est de faire la distinction entre ce qu'elle appelle les discours "ontiques" (commensurables) et "déontiques" (incommensurables), en considérant la valeur des deux par rapport à différents domaines du programme et à différents objectifs d'enseignement. La différence entre enseigner le bien et le mal en mathématiques et enseigner l'empathie en éducation civique, par exemple. La tension entre l'apparente incommensurabilité des perspectives maintenues ensemble dans une tension créative dans une version bakhtinienne du dialogue et l'importance de l'enseignement de la commensurabilité dans certaines matières scolaires comme les mathématiques est très importante.

Une autre tension dans le domaine est mise en évidence par une étude des articles sur l'éducation dialogique en Amérique latine (Fernández-Cárdenas et Reyes-Angona). Cette revue de la littérature révèle une plus grande référence à Freire qu'à Bakhtin. Freire était un éducateur révolutionnaire et bon nombre des articles sur l'éducation dialogique trouvés dans le contexte ibéro-américain se concentrent davantage sur la condamnation de l'inégalité que sur l'enseignement des compétences. Cette tension est peut-être liée à la question de savoir s'il est compatible avec la théorie de l'éducation dialogique d'enseigner un programme d'études préétabli ou si l'autonomisation des étudiants par le dialogue doit être plus ouverte (Matusov & Wegerif, 2014).

Le dialogue est productif entre deux limites. D'un côté, la coïncidence tue le dialogue. Lorsqu'il y a trop peu de différence entre les voix dans un dialogue, il est peu probable qu'il y ait beaucoup de progrès. D'un autre côté, une trop grande divergence perçue ou vécue entre les voix peut également miner la productivité ou l'utilité des dialogues. Comme Ulysse, un professeur de dialogue doit apprendre à naviguer entre le Scylla ou rocher de la vérité positiviste d'une part et le Charybde ou tourbillon du relativisme d'autre part. C'est également le cas des éditeurs de livres. Cette section théorique de recherche sur l'éducation dialogique se caractérise par le terme bakhtinien de "vérité polyphonique", une vérité qui émerge de l'interaction entre une série de voix dans un domaine dialogique et qui n'est pas tant un accomplissement final qu'une direction de voyage. Chacun des chercheurs adopte un point de vue différent d'une manière qui est fructueusement contrastée plutôt que simplement complémentaire, car ces différences ont le potentiel de stimuler des idées réfléchies qui éclairent le domaine dans son ensemble et des réponses qui feront progresser le dialogue.

Autres questions : UNESCO Education 2030 : Repenser l’éducation : alternatives pédagogiques du Sud : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377797.locale=fr