Le mouvement en faveur de l'enseignement des "compétences du XXIe siècle" affirme que l'évolution technologique rapide rend inutile une grande partie des connaissances passées, de sorte que l'éducation doit cesser de transmettre les connaissances du passé pour aider les étudiants à se préparer à l'avenir. Il est intéressant de noter que les nouvelles "compétences" proposées pour le 21e siècle, les "4 C" de la collaboration, de la communication, de la créativité et de la pensée critique, sont toutes des aspects du dialogue (Wegerif, 2018).

Apprendre à apprendre ensemble (L2L2) avec les nouvelles technologies a été présenté comme étant peut-être la compétence complexe de base requise pour l'avenir (Wegerif, 2015). Alors que le 21e siècle progresse, il faut trouver un nouveau terme pour le type d'éducation dont il est question. Ce nouveau terme est de plus en plus souvent "l'éducation pour le futur" ou plus simplement "l'éducation du futur".

Le récent indice mondial de l'éducation pour le futur (https://yidanprize.org - https://educatingforthefuture.economist.com/) se concentre sur la définition et l'enregistrement de cette éducation afin de comparer différents pays. Cet indice, à juste titre, inclut l'éducation pour le type de valeurs dont nous avons besoin pour survivre et nous épanouir dans le futur. Les valeurs qu'il inclut, telles que la citoyenneté mondiale, l'ouverture d'esprit, l'empathie et la tolérance à l'égard de la différence, sont liées aux valeurs implicites de l'éducation dialogique, car les valeurs et l'orientation vers la création commune de l'avenir font inévitablement partie de l'éducation dialogique. Il existe un contraste simple au cœur de l'éducation dialogique : un contraste entre l'acceptation d'une affirmation comme vraie sur la base par défaut de qui a le plus de pouvoir (le discours autoritaire de Bakhtine) et l'alternative dialogique de la vérité émergeant du jeu d'un débat libre et ouvert (le discours persuasif interne de Bakhtine). Contribuer à faire avancer le monde vers une future démocratie dialogique globale est toujours un aspect de l'éducation dialogique, que cet objectif politique reste implicite ou qu'il soit reconnu et promu explicitement.

L'enseignement dialogique doit se faire de manière dialogique

Freire, qui a été le premier à proposer une théorie explicitement dialogique de l'éducation (1968/2005), souligne l'importance d'un enseignement qui engage et responsabilise les élèves, les encourageant et les soutenant dans leur recherche de leurs propres mots pour nommer le monde. L'intérêt de Freire pour l'autonomisation et l'inclusion se poursuit aujourd'hui dans la plupart des approches d'éducation dialogique.

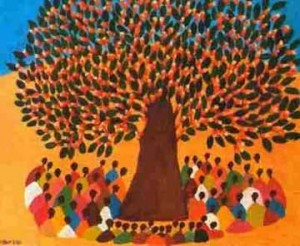

L'approche de l'apprentissage dialogique développée en Espagne par Ramon Flecha et son équipe en est peut-être l'exemple le plus frappant. Leur approche des "cercles d'apprentissage" va au-delà des écoles pour inclure des membres de la communauté au sens large dans des groupes de dialogue éducatif où les membres se soutiennent et s'encouragent mutuellement (Flecha, 2000). Il s'agit d'une version de l'approche de la communauté d'enquête largement utilisée en philosophie pour enfants, où les élèves et leur(s) enseignant(s) s'assoient en cercle pour discuter ensemble de sujets de manière ouverte. Le respect de la diversité des voix des élèves est un élément clé de l'éducation dialoguée.

Même lorsqu'un programme d'études commun est enseigné et appris, la théorie dialogique affirme que chaque acte d'apprentissage est créatif, ce qui signifie que chaque apprenant individuel apprendra à sa manière, de sorte que ce qu'il apprendra pourra lui donner du pouvoir dans le contexte unique de sa vie. Il est vrai qu'une certaine différence dans la pédagogie est nécessaire si l'objectif est que les étudiants finissent par connaître une voie correcte, par opposition à l'objectif d'explorer l'éventail des voies. Cependant, ces différents objectifs et pédagogies associées peuvent être valorisés et combinés dans n'importe quelle matière (Scott, Mortimer & Aguiar, 2006).

Les expériences d'Ellen Langer sur ce qu'elle appelle "l'éducation consciente" suggèrent que les étudiants à qui l'on enseigne uniquement les bonnes procédures ne sont pas capables de les adapter et d'être créatifs. Elle suggère que tout devrait être enseigné dans le contexte d'un éventail de perspectives et comme émergeant d'un débat (Langer, 2016). Cela ne veut pas dire que tous les points de vue sont également valables. Il s'agit plutôt de suggérer que pour comprendre pourquoi une voie est meilleure qu'une autre (dans un contexte donné), il faut comprendre les points de vue contrastés et donc maîtriser un espace dialogique ou un champ dialogique de débat (Phillipson & Wegerif,201 ; Marton & Haggstrom, 2017).

La principale valeur de l'enseignement de tout ce qui est faillible de cette manière est qu'il laisse les étudiants libres de remettre en question ce qu'ils ont appris et de le remettre en question et de le développer à l'avenir. Même les procédures mathématiques peuvent être enseignées avec un contexte et des alternatives de manière à préparer les élèves à devenir des penseurs mathématiques créatifs et non de simples machines à calculer précises.

La proposition d'une théorie de l'éducation dialogique sous la forme d'une réponse aux trois grandes questions de l'éducation :

- Comment les élèves apprennent-ils ?

- Que devons-nous enseigner ?

- Et comment devrions-nous l'enseigner?

- 1) Les étudiants apprennent en étant appelés par d'autres à s'engager activement dans des dialogues continus.

- 2) Nous devrions enseigner le dialogue sous diverses formes, y compris

- a) le dialogue face à face avec des personnes spécifiques,

- b) le dialogue avec des voix culturelles généralisées,

- c) la participation au dialogue illimité de l'humanité et

- d) le dialogue avec l'Autre infini.

- 3) Cette théorie est une réponse au défi lancé aux théories traditionnelles de l'éducation par l'ère de l'Internet.

L'Internet jette tout le monde dans un espace de multiplicité et d'incertitude auquel la plupart des théories de l'éducation établies semblent mal équipées pour faire face. L'Internet offre également de nouvelles possibilités d'éducation qui sont difficiles à comprendre du point de vue des théories de l'éducation qui reflètent les préjugés de la culture de l'écrit.

La théorie de l'éducation dialogique, inspirée par Bakhtine, est différente parce qu'elle accorde un rôle important aux voix culturelles non présentes, y compris, plus particulièrement, le rôle de la position de témoin dans chaque dialogue. Cette position de témoin nous aide à voir les choses comme si elles venaient de l'extérieur et nous appelle ainsi à dépasser l'horizon de nos préjugés actuels.

Récemment de nombreuses histoires ont circulé sur le fait qu'Internet ne s'est pas montré à la hauteur de son potentiel éducatif : Ces histoires devraient nous rappeler comment Socrate considérait la nouvelle technologie de l'écriture comme un danger moral (Platon, 360 av. J.-C., 2005).

Il est utile de comprendre l'éducation de masse contemporaine comme une façon de répondre à la fois au danger et au potentiel de l'écriture. Grâce à l'éducation de masse, nous avons apprivoisé et maîtrisé l'écriture pour en faire un moyen de soutien à la pensée collective. La théorie de l'éducation dialogique suggère que, si nous devons nous adapter en réponse au défi posé par l'ère de l'Internet, nous devons activement enseigner aux enfants, dès leur plus jeune âge, comment parler ensemble de manière respectueuse et efficace afin de pouvoir apprendre les uns des autres. L'idée est que l'éducation s'efforce ensuite de transmettre les valeurs, les dispositions et les identités dialogiques développées par les dialogues en face à face à l'échelle plus vaste des dialogues mondiaux médiatisés par l'Internet.