La parole, sous diverses formes, est au cœur de cette interaction, mais elle est "glissante" (pour reprendre un terme utilisé par Neil Mercer). Chaque jour, dans les salles de classe du monde entier, les enseignants et les élèves utilisent la parole à des fins diverses. Les enseignants peuvent être directifs, persuasifs, inclusifs ou stimulants, en fonction de la tâche ou de l'intention d'apprentissage ; plus important encore, les enseignants s'efforcent d'adapter leur discours aux besoins et aux caractéristiques des élèves qu'ils ont en face d'eux. Les élèves eux-mêmes utiliseront la parole pour se disputer, pour jouer, pour collaborer ou pour se soutenir, en fonction des situations dans lesquelles ils se trouvent et des caractéristiques de leurs pairs.

Comme Mortimer et Scott (2003) l'ont montré, les enseignants peuvent, à différentes phases d'une leçon, passer d'une utilisation de la parole pour engager les enfants dans l'échange de pensées et de points de vue, à une situation où un ton plus autoritaire est adopté alors que le récit du sujet est poursuivi. Les "actes" de parole eux-mêmes peuvent avoir différents objectifs et sont liés aux contextes dans lesquels ils sont employés.

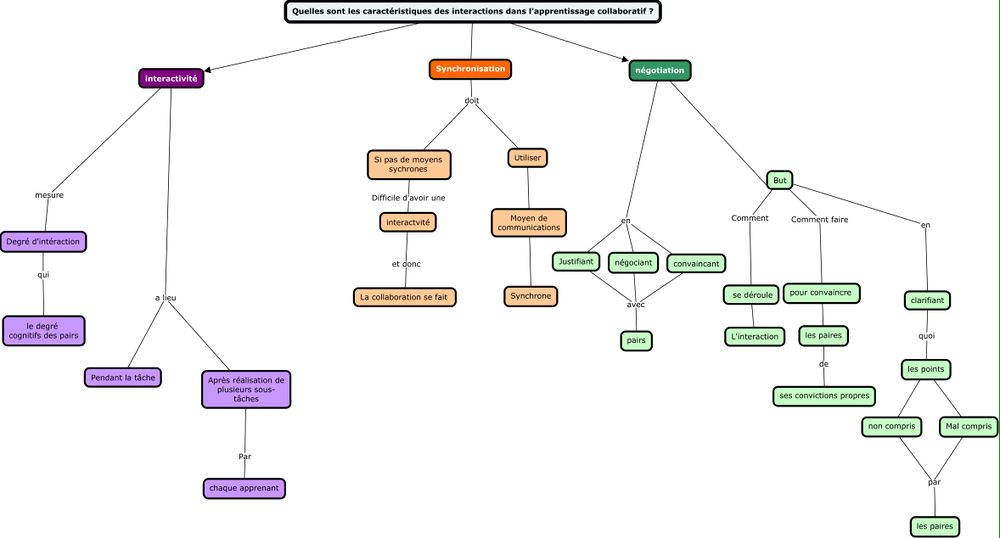

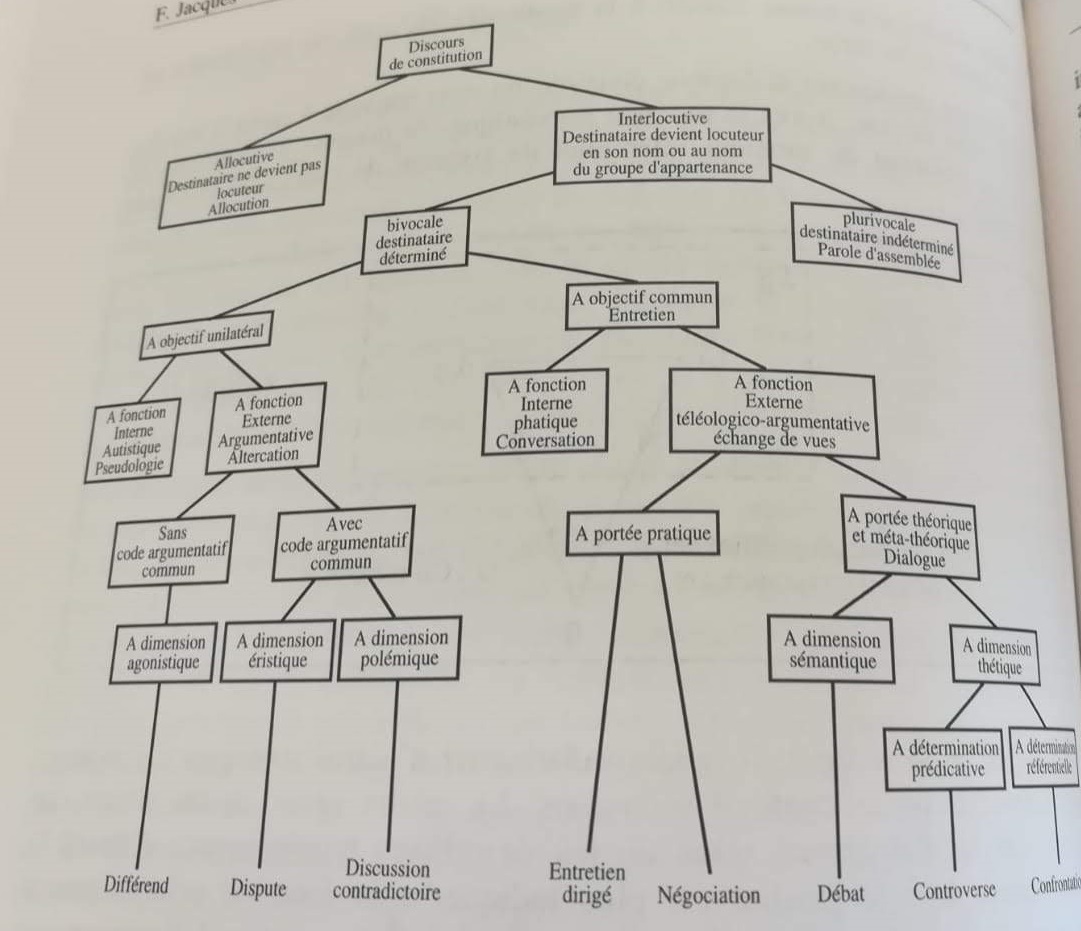

Caractériser le dialogue en classe, par exemple comme :

- un discours exploratoire (Barnes, 1976 ; Mercer, 2000),

- un discours responsable (Resnick, Michaels et O'Connor, 2010)

- ou un discours académique productif (Michaels et O'Connor, 2015),

est un effort avec une histoire considérable, comme les auteurs de cette section le détaillent.

Malgré de nettes différences culturelles dans sa caractérisation globale (Alexander, 2001), il semble y avoir une remarquable unanimité - du moins parmi ceux qui adoptent une compréhension largement vygotskienne de la nature de l'apprentissage - sur ses caractéristiques générales et sur les intentions éducatives de son utilisation (voir cependant ce qui suit pour " l'autre côté de l'histoire "). Ainsi, les enfants qui partagent leurs idées ouvertement, qui raisonnent en utilisant des preuves, qui s'appuient sur les idées des autres et les remettent en question - et la modélisation et le soutien de ces caractéristiques du dialogue par l'enseignant dans ses interactions avec les élèves - sont des actions par lesquelles il semble que le dialogue en classe puisse être développé.

De telles actions sont orientées vers plusieurs objectifs qui s'inscrivent dans une compréhension du "rôle" de l'école et l'élargissent. Il s'agit notamment de promouvoir la compréhension des récits complexes de sujets, de sorte que les élèves deviennent

- Des "orateurs de sujets" compétents plutôt que des réciteurs de connaissances ;

- De développer une compréhension métacognitive de la valeur d'un tel discours pour l'apprentissage ;

- De comprendre l'importance de la participation au cadre social de la classe pour le développement cognitif individuel et collectif ;

- De développer les aspects affectifs de la personne dont on sait qu'ils influencent les résultats scolaires, tels que les attitudes positives à l'égard de l'école ;

- Et d'accroître les possibilités d'inclusion des élèves dans la société.

Il est intéressant de noter que les recherches menées depuis de nombreuses années ont mis en évidence une série de liens entre la mise en œuvre d'une pédagogie plus dialogique en classe, dans le cadre général présenté précédemment, et la réalisation de ces objectifs.

En particulier, la relation entre le dialogue en classe et le développement du raisonnement et la réussite scolaire fait l'objet d'une attention particulière. Compte tenu de ces preuves établies et accumulées, les auteurs notent également, comme beaucoup l'ont fait avant eux, que la "classe dialogique" est relativement rare, ce qui peut s'expliquer par le fait que, comme nous l'avons déjà dit, l'utilisation de la parole en classe présente de multiples facettes. Peut-être n'existe-t-il pas de "classe dialogique", car le dialogue peut n'être approprié que pendant certaines phases de la leçon ou pour des objectifs particuliers.

Certains ont suggéré que le dialogue en classe est rarement de nature dialogique, dans un sens bakhtinien - avec un éventail de perspectives menant à la co-construction de connaissances véritablement nouvelles - puisque la salle de classe est un environnement où la parole est presque toujours en réponse aux paramètres de la connaissance de la matière définie culturellement (Wegerif, 2008) ; cette idée est poursuivie, dans le contexte plus large du développement de la pratique pédagogique démocratique par Mayer, O'Connor et Lefstein, dont nous reparlerons en temps voulu. Pour l'instant, cependant, restons-en aux enseignants et chercheurs qui ont fondé leur travail sur un cadre de référence largement vygotskien. Pour eux, l'une des principales préoccupations est la faible incidence de l'utilisation du dialogue dans les interactions entre enseignants et élèves et entre élèves et élèves, alors que cela pourrait réellement favoriser l'"inter-pensée" et l'apprentissage.

Cela peut s'expliquer par le fait que la mise en œuvre d'une pédagogie plus dialogique nécessite à la fois de l'intention et du temps, comme le montrent les processus par lesquels les enseignants et les élèves commencent à adopter une " position plus dialogique " (Boyd, 2015) dans les classes. Et c'est un effort qui doit impliquer, et généralement défier, une série de parties prenantes. Les enseignants doivent être prêts à examiner leurs pratiques et à apporter des changements sur la base de données probantes. Cela ne concerne pas seulement la manière dont ils peuvent modéliser le dialogue dans leurs interactions avec les élèves ; il s'agit également de développer l'éthique de la classe - en utilisant des stratégies telles que des règles de base pour le dialogue et "parler du dialogue" avec leurs élèves (Edwards-Groves et Davidson ; Mercer et Dawes, 2008) - afin de créer un environnement dans lequel le dialogue, plutôt que la simple réponse, est considéré comme acceptable. Sans cet environnement, il est assez difficile de voir comment la partie prenante la plus importante, l'étudiant, pourrait souhaiter " participer activement à la négociation du contenu et de la structure du discours en classe " (Aguiar, Mortimer et Scott, 2010, p. 174). Mais cela va plus loin.

Les directions d'établissement doivent soutenir pleinement cette entreprise, en fournissant du temps et des ressources pour les activités de développement professionnel qui permettent aux enseignants de réfléchir à leur pratique et de la développer. Dans ce contexte, les chercheurs ont la responsabilité directe de s'assurer que les perspectives théoriques sur le dialogue en classe sont débattues, testées et prouvées, et d'informer et d'inclure les communautés scolaires dans la promotion des pédagogies qui soutiennent le mieux le dialogue en classe.

Cela peut inclure l'implication des universités dans des partenariats de recherche-pratique, où des techniques telles que l'analyse vidéo peuvent être utilisées pour examiner la relation entre les éléments de la pratique dialogique ( Gaowei Chen, 2020). Il peut aussi s'agir, par exemple, de recherches dans des contextes naturalistes qui tentent d'ouvrir la "boîte noire" du dialogue productif au sein de différents sujets et entre eux (Howe, Hennessy et Mercer). Il ne s'agit pas d'un processus "descendant" (qui voit du "sommet"). Toutes les parties prenantes, et en particulier les élèves, ont beaucoup à gagner et à contribuer au processus de développement du langage d'apprentissage en classe. C'est ce que reconnaissent Edwards-Groves et Davidson sur le rôle et l'utilité de la métatalk dans les premières années de scolarité, où ils affirment que les enseignants et les élèves sont des agents de changement importants dans le développement d'une salle de classe dialogique. Poursuivant ce thème de la mise en œuvre et du changement, Frank Hardman, retrace le développement d'une pédagogie dialogique et documente les preuves croissantes de son efficacité, aborde les défis auxquels peuvent être confrontés les décideurs politiques, les formateurs d'enseignants et les enseignants qui cherchent à mettre en œuvre et à développer une " approche dialogique " de l'interaction en classe. Une réponse potentielle à ces défis est offerte par Jan Hardman, qui présente un cadre analytique du discours fondé sur la théorie qui pourrait être utilisé par les enseignants et les étudiants cherchant à mettre en œuvre une pédagogie dialogique, un outil pour la micro-analyse des épisodes dialogiques en utilisant un logiciel informatique. Dans la même veine, Chen se concentre sur la façon dont l'analyse visuelle (telle que le Classroom Discourse Analyzer) peut être utilisée pour faciliter l'analyse du discours en classe afin d'informer l'apprentissage professionnel des enseignants et la pratique en classe. Un poids supplémentaire est ajouté aux preuves croissantes de l'efficacité d'une pédagogie dialogique par Howe et al. qui discutent de la productivité de différents modèles de dialogue en classe, en se concentrant sur les résultats obtenus dans les interactions enseignant-élève et le travail de groupe dans les écoles primaires.

Mayer, O'Connor et Lefstein apportent une contribution provocante à la discussion sur ce qui pourrait constituer un dialogue en classe dans une société démocratique où, même avec les meilleures intentions de toutes les parties concernées (ce qui ne va pas de soi), de nombreuses voix sont actuellement exclues ou marginalisées. S'appuyant sur les travaux de Vygotsky, Bakhtin, Dewey, Biesta, Wegerif et d'autres, les auteurs notent les tensions qui existent lorsqu'il s'agit de "positionner tous les élèves comme des participants créatifs et capables dans le travail de la classe" tout en étendant et en développant simultanément les cadres culturels de la connaissance du contenu canonique.

Ce faisant, ils soulignent les contradictions apparentes entre les intentions dialogiques et dialectiques en classe et proposent de travailler à une pratique pédagogique véritablement démocratique (Dewey, 1938, 1944 ; Biesta, 2014) par le biais de " rencontres polyphoniques " en classe. Il ne s'agit pas seulement d'un défi pour les enseignants " traditionalistes ", ni pour nos systèmes scolaires axés sur la connaissance et hautement responsables ; il s'agit d'un défi pour ceux d'entre nous qui auraient pu penser qu'ils s'engageaient véritablement dans l'enseignement dialogique ou dans la recherche sur l'enseignement dialogique, en posant des questions " simples " sur l'engagement de tous les membres de la classe dans l'avancement de la compréhension collective des uns et des autres et de notre (nos) culture(s) subjectivée(s).