Les débuts de la théorie dialogique du langage se trouvent dans un article du linguiste russe Yakubinsky (Yakubinsky & Eskin, 1997). Le travail de Yakubinsky représente la première tentative de développer une théorie du dialogue et de l'interaction dialogique comme base pour l'étude du langage. Il précède les travaux de Bakhtin et de Voloshinov sur ce sujet et anticipe nombre de leurs idées les plus importantes. En bref, Yakubinsky met l'accent sur le caractère naturel du dialogue et l'oppose à l'artificialité du monologue. Il affirme que le monologue est associé au pouvoir et à l'autorité, et suggère qu'il empêche le développement psychologique de l'orateur, puisqu'il ne permet aucune réponse de la part des auditeurs. En revanche, le dialogue se caractérise par sa constante interruptibilité. Il souligne que pendant l'intervalle entre un énoncé et un autre, les participants au dialogue doivent à la fois écouter l'énoncé de leur interlocuteur et préparer leur réponse.

L'argument de Yakubinsky est particulièrement pertinent pour la question des modes de discours que l'on trouve dans l'éducation.

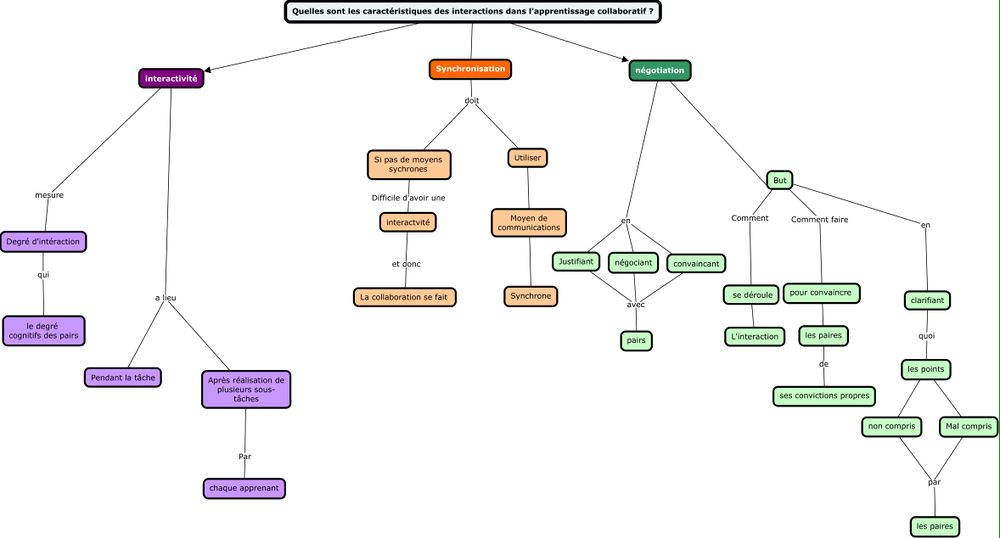

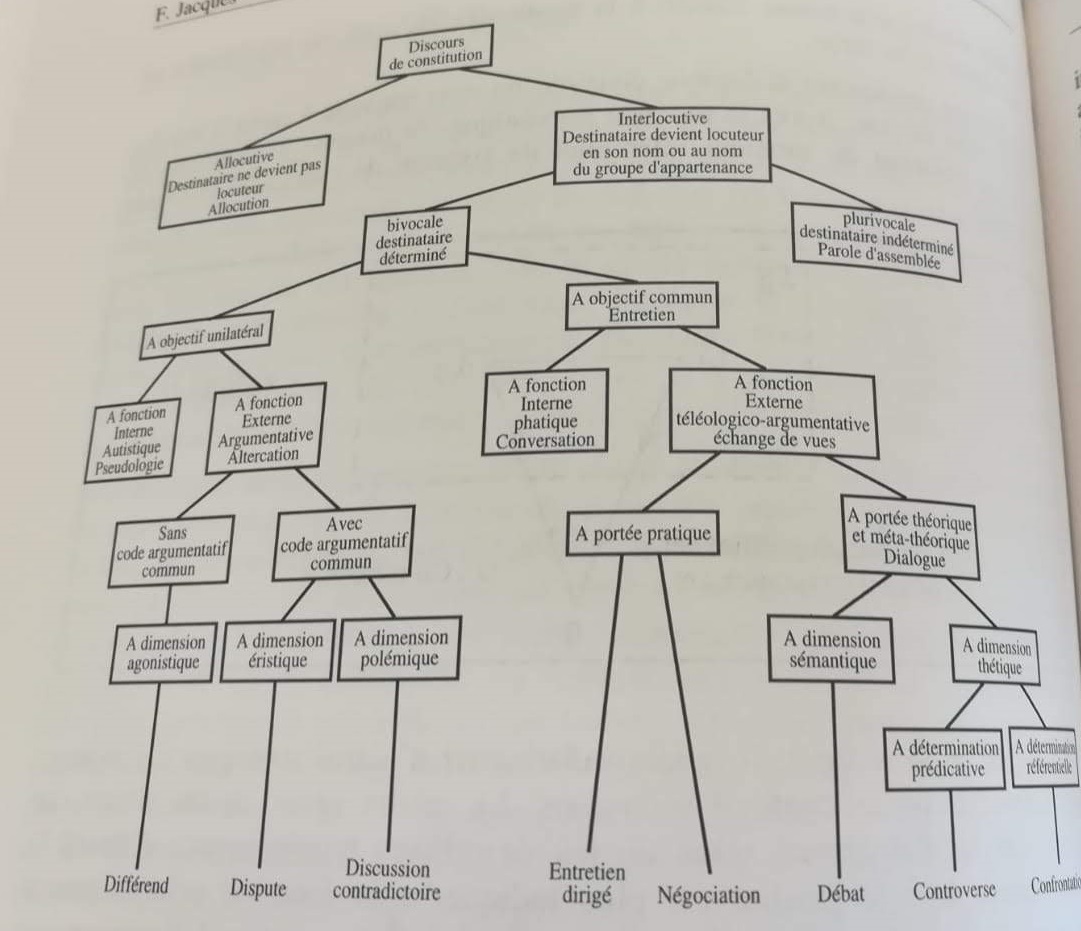

Par exemple, sa distinction entre les degrés de dialogisme dans les formes de discours nous aide à reconnaître comment les discussions en petits groupes dans la salle de classe ont le caractère spontané de la conversation informelle, mais sont encadrées par un objectif et une portée définis qui sont généralement fixés par l'enseignant. En revanche, un style pédagogique très didactique, tel que celui que l'on trouve lorsque l'enseignant interroge la classe à l'aide d'une série de questions destinées à vérifier qu'ils se souviennent des réponses apprises par cœur, peut avoir l'apparence superficielle d'un dialogue, puisqu'il y a un réel échange d'énoncés entre les différents locuteurs, mais cela cache le fait que la séquence des sujets, le rythme de l'interaction et le choix des locuteurs sont entièrement entre les mains de l'enseignant ; cela constitue donc un bon exemple de "dialogue monologique".

Les pratiques pédagogiques :

- Monologue : la lecture

- Le dialogue monologique : la récitation

- Le monologue dialogique : discussion dirigée par l'enseignant

- Le dialogue : petit groupe de discussion

Yakubinsky souligne le lien entre l'autorité et les formes monologiques de discours en disant : "On écoute ceux qui ont le pouvoir ou l'autorité" (Yakubinsky & Eskin, 1923/1997, p. 250). C'est pourquoi le processus de monologisation s'accompagne généralement de comportements rituels et cérémoniels (cf. les cérémonies religieuses et les procédures judiciaires, ainsi que les réunions d'affaires et politiques).

Encore une fois, cela rappelle l'ordre d'interaction de la salle de classe, où, habituellement, l'enseignant exerce une autorité sur la conduite du discours en désignant les élèves qui prennent la parole, et où pendant de longues périodes, les élèves sont censés écouter en silence tandis que l'enseignant transmet ses connaissances par le biais d'un monologue verbal prolongé. Il note la condition d'interruptibilité constante, qui caractérise les tours de parole des locuteurs dans le dialogue, et attire l'attention sur le fait que le rythme du discours dialogique est plus rapide que le rythme typique du monologue (où le locuteur n'a normalement pas à se soucier d'être interrompu). Ce rythme de parole plus rapide est en partie une stratégie de maintien de la parole visant à communiquer que l'énoncé du locuteur n'est pas encore terminé.

En outre, lorsque nous agissons pour l'instant en tant qu'auditeur dans un dialogue, nous devons non seulement être attentifs à ce que l'autre orateur dit et lui donner un sens, mais aussi préparer notre réponse, notre prochain tour de parole. La combinaison de ces deux circonstances rend les discours dialogiques plus simples sur le plan formel que le discours monologue ou l'écriture, selon Yakubinsky.

En d'autres termes, sous la pression de l'immédiateté que nous subissons dans la conversation, nous sommes généralement tellement soucieux de faire passer notre message que nous n'avons pas le temps de nous préoccuper de sa forme ; c'est-à-dire correctement et non pas avec avec la plénitude et la précision que nous recherchons dans la communication écrite.

Dans le dialogue, nous parlons "à l'improviste", avec la créativité de l'improvisation spontanée, alors que dans l'écriture, nous avons le temps de revoir, de réviser et de polir notre première tentative pour produire quelque chose de plus fixe et permanent. Ce processus de réécriture explique la complexité compositionnelle relative du monologue par rapport au discours dialogique. Les remarques de Yakubinsky rappellent ici la distinction faite par Barnes entre le discours exploratoire et le discours "final" dans l'éducation (Barnes, 1992). Il propose la définition suivante de la "parole automatique" (Yakubinsky & Eskin, 1923/1997, p. 255) : "Le terme d'automatisme de la parole s'applique à la parole en tant qu'activité volitive simple qui utilise des éléments familiers. Pour lui, la parole spontanée, non répétée, improvisée sur le moment, est le moteur de l'évolution du langage, à travers les innovations ad hoc lancées par les locuteurs pour rationaliser la communication.

Nous pourrions étendre cet argument pour qu'il s'applique au cas du développement du langage et de la formation des concepts au niveau intersubjectif, ainsi qu'au phénomène historique à grande échelle du changement de langue dans une société entière. Il se peut que les imperfections, les dérapages et les locutions provisoires caractéristiques du discours exploratoire dans les discussions en petits groupes dans la salle de classe jouent un rôle important dans la création de l'attitude de perméabilité mentale nécessaire à l'apprentissage développemental : le sentiment que l'esprit est ouvert à la recherche dans cette réalité de la connaissance.