Depuis le milieu des années 1980, les archéologues explorent la question complexe de l'esprit et de la cognition à partir des vestiges matériels du passé - une tâche ardue mais certainement pas impossible. Au contraire, les psychologues ne se sont pas intéressés aux leçons que l'on pourrait tirer de l'archéologie. Ils peuvent penser que parce que les archéologues travaillent avec le monde matériel, ils sont dans une position désavantageuse pour accéder à l'esprit humain. Ils peuvent aussi percevoir l'archéologie comme un domaine très éloigné des débats théoriques qui touchent d'autres sciences, comme l'anthropologie ou la sociologie, qui recoupent la psychologie de plusieurs façons. Le courant théorique connu sous le nom d'archéologie cognitive ou cognitivo-processuelle est responsable du tournant psychologique de l'archéologie, qui a eu son plus grand impact parmi ceux qui travaillent sur les phases les plus anciennes de l'évolution de l'humanité (Renfrew et Zubrow, 1994 ; Renfrew et Morley, 2009).

En fait, les préoccupations des archéologues cognitifs ont été essentiellement centrées sur les questions d'évolution, c'est-à-dire sur le développement des compétences cognitives chez les êtres humains : Quand la pensée abstraite, l'esthétique ou l'utilisation de la culture matérielle comme stockage symbolique externe sont-ils apparus pour la première fois ?

Le domaine qui s'apparente le plus à l'archéologie cognitive n'est pas la psychologie culturelle mais la psychologie évolutionniste et les sciences cognitives, et cette approche ne sera donc pas abordée ici. Un autre point de rencontre entre les archéologues et la psychologie (plutôt que les psychologues) est l'apprentissage et la configuration de la motricité.

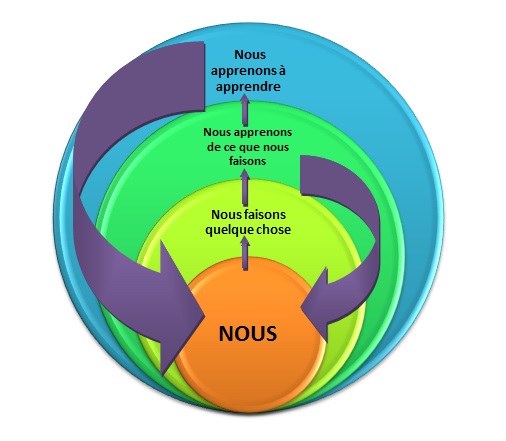

Un autre point de rencontre entre les archéologues et la psychologie (plutôt que les psychologues) est l'apprentissage et la configuration des capacités motrices : quels changements psychomoteurs doivent se produire pour qu'un apprenti devienne compétent dans la fabrication de pots tournés au tour ou d'un certain type de pierre écaillée (par exemple, Roux et Corbetta, 1989 ; Stout, 2002) ? Encore une fois, cette question ne relève pas spécifiquement de la psychologie culturelle en soi mais des sciences cognitives (mais voir Boesch, 1993).

Au-delà de l'évolution des compétences cognitives, la vérité est qu'au moins depuis le début des années 1980, les archéologues et les psychologues partagent plus de préoccupations qu'ils ne le pensent : l'identité, la personnalité et le soi (Hernando, 2002 ; Fowler, 2004), l'agencement humain et social (Robb & Dobres, 2000), l'émotion (Tarlow, 2000a), la perception de l'environnement (Tilley, 1994 ; Ingold, 2000), la mémoire (Jones, 2007), la cognition distribuée (Malafouris, 2004) et l'enculturation (Hodder & Cessford, 2004 ; Stark et al. ,2008)

L'archéologie peut-elle être utile aux psychologues culturels ?

Il est peut-être surprenant de constater qu'il n'y a pas eu de tentative de dialogue entre la psychologie culturelle et l'archéologie. Pourtant, l'archéologie (la seule science qui possède les outils méthodologiques pour étudier les êtres humains depuis 2,5 millions d'années jusqu'à aujourd'hui) peut contribuer à la psychologie culturelle en augmentant le nombre de cultures et de contextes culturels à la disposition du psychologue. L'essentiel de l'archéologie réside dans le fait qu'elle est la science de la culture matérielle par excellence, la discipline des choses (Olsen, 2003, p. 89), et la culture matérielle, comme Latour (1991) l'a dit de la technologie, est un produit durable fabriqué par la société.

L'objectif principal de la psychologie culturelle est de comprendre comment l'esprit est affecté par la culture.

Traditionnellement, les visions de la culture proposées par les anthropologues ont mis l'accent sur son côté immatériel (idéologie, institutions, mythes, parenté) et, de même, les visions du processus psychologique comme se développant sur un esprit désincarné ont prédominé en psychologie (Cole, 1998, p. 118). Cette image désincarnée de la culture et de l'esprit a été remise en question au cours de la dernière décennie, et aujourd'hui de nombreux chercheurs s'accordent à dire que les êtres humains ne créent pas et ne vivent pas la culture dans un vide éthéré et idéal. Leur vie et leurs pensées sont inextricablement liées à un monde maté-riel. En fait, presque tout dans la vie culturelle des êtres humains pourrait être considéré comme de la culture matérielle, car il y a très peu d'activités - si tant est qu'il y en ait - qui ne soient pas matériellement médiatisées d'une manière ou d'une autre - même le chant ou les contes impliquent une matérialité : au minimum, une technique du corps (Mauss, 1973).

En outre, l'objectif particulier de la psychologie culturelle est plus proche, dans un sens au moins, de l'archéologie que de l'anthropologie. Selon Shweder et Sullivan (1993, p. 508), "la psychologie culturelle est l'étude des expériences constituées ou compilées (ce que Geertz a appelé les concepts d'"expérience proche") par opposition aux expériences explicitées (concepts d'"expérience distante")".

La culture matérielle concerne les expériences constituées : il n'y a rien de plus proche de l'expérience que la matérialité. Ces dernières années, l'intérêt des psychologues culturels pour la culture matérielle s'est accru (Valsiner, 2009, pp. 22-24), ce qui est à mettre en relation avec la prise de conscience de l'importance des objets dans la culture. Pour Cole (1998, p. 144), les artefacts, en raison de leur nature matérielle et idéelle simultanée, sont les constituants fondamentaux de la culture, qui à son tour est fondamentale dans la formation des processus cognitifs. Il serait injuste d'oublier, cependant, que l'un des premiers psychologues à avoir souligné l'importance de la culture matérielle - ou des outils - a été Vygotsky lui-même.

"Le moment le plus significatif du développement intellectuel, qui donne naissance aux formes purement humaines de l'intelligence pratique et abstraite, se produit lorsque la parole et l'activité pratique, deux lignes de développement auparavant complètement indépendantes, convergent" (Vigotsky 1978, p. 25).

Pour Vygotsky, l'activité pratique se caractérise par l'utilisation d'outils matériels. En outre, il considérait l'intelligence pratique des enfants comme antérieure à la parole indépendante, étant donné l'existence de cette intelligence pratique chez les primates également. Toutefois, la différence entre les humains et les animaux est la capacité de fabriquer des outils complexes par le formateur, ce qui implique une cognition anticipatrice développée. Je ne fais pas référence ici à l'utilisation d'outils non modifiés (comme des brindilles ou des pierres) chez les primates ou au débat sur les cultures de primates (pour cela, voir C. Boesch, chapitre 31) mais à la fabrication et à l'utilisation d'outils secondaires (comme des flocons retouchés). Les premières industries lithiques d'il y a 2 à 2,5 millions d'années, bien qu'apparemment grossières, impliquent une pensée complexe et élaborée qui va bien au-delà des capacités des chimpanzés (cf. de la Torre, 2004).

Il est toutefois intéressant de noter que, comme Vygotsky l'avait déjà noté, cette intelligence pratique sophistiquée existe avant l'apparition de la parole. En ce sens, il convient de noter que pour les archéologues, les biologistes de l'évolution et les philosophes, l'une des caractéristiques essentielles de l'être humain est sa capacité à fabriquer et à utiliser des outils composites. D'autres éléments, tels que le développement du langage et de la capacité symbolique, viennent plus tard.

Toutefois, Vygotsky a eu raison de souligner la pertinence d'étudier l'intelligence pratique et l'utilisation des signes ensemble, plutôt que comme deux phénomènes distincts. Il ne s'est pas contenté d'encourager l'étude des signes et des choses comme étant liés, mais il a considéré le thème comme étant tout aussi important : "[L]a parole et l'action font partie d'une seule et même fonction psychologique complexe, dirigée vers la solution d'un problème à portée de main" (Vygotsky, 1978, p. 25). Les opérations élaborées impliquées dans la production des premiers outils en pierre ne sont pas possibles sans un processus de signification qui est absent chez les singes. Ces opérations comprennent deux éléments qui, selon Christopher Boesch (ce volume), distinguent les humains des primates : la persistance de traits culturels pendant de longues périodes (par exemple, les bifaces, utilisés depuis plus d'un million d'années) et la présence de traits culturels non adaptatifs : il y a plus d'une façon de fabriquer une pointe de pierre - la diversité technique indique ici une logique culturelle qui va au-delà de la pure adaptation.

Les archéologues, qui travaillent sur les résultats matériels de l'activité humaine passée, sont dans une position privilégiée pour explorer l'intelligence pratique. Une dernière citation de Vygotsky montre bien l'importance qu'il accorde aux outils en tant que partie intégrante de l'être humain :

"L'existence entière d'un aborigène australien dépend de son boomerang, tout comme l'existence entière de l'Angleterre moderne dépend de ses machines" (Vygotsky & Luria, 1993, p. 74).

Dans cette ligne, ma principale préoccupation dans ce chapitre sera de montrer comment la matérialité façonne la vie des êtres humains, médiatise leur relation avec le monde, dirige leurs actions, déclenche ou inhibe leurs sentiments, les éduque dans l'environnement social, et participe aux processus cognitifs, tels que la mémoire et l'apprentissage.

La culture matérielle, la matérialité, la cognition distribuée

Le psychologue et neuroscientifique Merlin Donald a écrit : " Nous ne pouvons pas avoir une science de l'esprit qui ne tienne pas compte de la culture matérielle, comme nous ne pouvons pas avoir une science adéquate de la culture matérielle qui ne tienne pas compte de la cognition " (Donald, 1998, p. 186).

Ceci est largement reconnu aujourd'hui dans les études d'archéologie et de culture matérielle. La question qui se pose actuellement n'est pas tant de savoir si l'esprit et la matérialité sont liés, mais comment envisager cette relation. Il est préférable de percevoir cette relation de manière asymétrique : il faut éviter de considérer que l'esprit ou la matérialité ont le rôle principal.

Les archéologues cognitivo-processuels, ceux qui s'appuient explicitement sur la psychologie et les sciences cognitives dans leurs travaux, ont tendance à considérer la culture matérielle comme une forme de "stockage symbolique" (Renfrew &Scarre, 1998), suivant le concept de "stockage exographique" de Donald (voir ci-dessous, Mémoire et culture matérielle). Les textes écrits et les signes sont des formes bien connues de stockage exographique, mais les objets peuvent également être utilisés pour coder des informations. Ils nous aident à nous souvenir d'événements passés, d'épisodes historiques ou de mythes, parfois de manière très explicite, comme les bâtons décorés des Maoris qui leur permettaient de se souvenir de longues généalogies ou les churingas utilisés par les aborigènes australiens, des plaques de bois codant l'histoire d'un totem (Rodríguez Mayorgas, 2010, pp. 42-45). Dans d'autres cas, la relation entre les artefacts et l'information est moins proche de la transmission textuelle. Les artefacts peuvent stocker et transmettre des informations non verbales sur le statut économique et politique, l'âge, le sexe, l'ethnicité et l'identité personnelle (Wobst, 1977 ; Ames, 1984 ; Schiffer & Miller, 1999).

Les archéologues cognitivo-processuels n'ont pas été les seuls à explorer la capacité des choses à transmettre du sens. En fait, ce sont les archéologues post-processuels ou interprétatifs qui ont été les premiers à attirer l'attention sur le fait que la culture matérielle est constituée de manière significative (Hodder, 1982, 1986) et, en tant que telle, peut être décodée. Bien que l'archéologie cognitive-processuelle s'appuie sur les sciences cognitives et que l'archéologie interprétative se fonde sur l'herméneutique et la sémiotique (Hodder, 1994 ; Preucel, 2006), la vérité est que les différences ne sont pas aussi grandes qu'on pourrait le croire. Dans les deux cas, la culture matérielle est perçue comme quelque chose d'extérieur chargé de sens et manipulé par des acteurs (ou des esprits) humains.

Vers une approche symétrique de l'esprit et de la matérialité

Depuis le début des années 1980, de nombreux archéologues et anthropologues ont attiré l'attention sur l'importance des choses dans la détermination de la culture et ont critiqué l'oubli auquel le matériel a été soumis (voir un aperçu dans Olsen, 2006). Au cours des dernières années, certains d'entre eux ont insisté sur le fait que les objets ne sont pas seulement importants, mais qu'ils ont aussi un rôle à jouer. Ils ne sont pas des récipients passifs de la culture. Ainsi, Gosden a fait remarquer que ce n'est pas nécessairement l'esprit qui impose sa forme aux objets matériels, mais bien souvent l'inverse : les choses façonnent les pensées (Gosden, 2005, p. 196). L'anthropologue Alfred Gell (1998) a également fait remarquer que les objets matériels - en particulier l'art - ont un pouvoir d'action.

Néanmoins, dire que les artefacts ont la capacité d'affecter les gens n'implique pas vraiment une transformation de la perspective ontologique sur la relation entre l'esprit et la matière. Comme l'a souligné Knappet, "en reconnaissant que les objets peuvent être des agents et que les agents peuvent être des objets, un dualisme entre objets et agents demeure" (2002, p. 98).

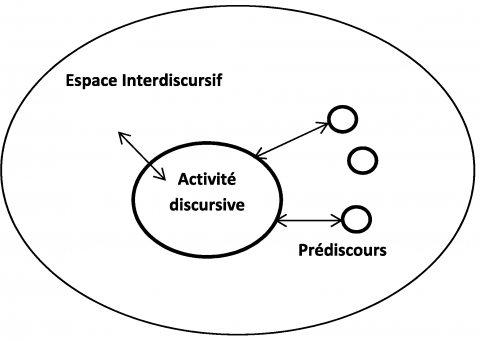

Une position plus radicale, et une véritable rupture avec les perspectives précédentes, est apparue au cours de la dernière décennie avec les débats sur les limites des dualismes cartésiens ou, plus généralement, modernistes. Les archéologues, comme les praticiens d'autres disciplines (par exemple Butler, 1993 ; Latour, 1993 ; Descola, 2005), ont examiné de manière critique les divisions établies entre présent/passé, individu/collectif, sujet/objet, culture/nature, matériel/immatériel, et esprit/corps. Suivant le principe de symétrie ontologique défendu par Latour (1993), Law (1991) et Callon (1991), ainsi que par d'autres partisans de la théorie de l'acteur-réseau dans les études scientifiques et technologiques, certains archéologues plaident pour une "archéologie symétrique" qui considère les choses et les gens comme fondamentalement inséparables (Olsen, 2003, 2007 ; Shanks, 2007 ; Webmoor, 2007 ; Witmore, 2007). Il s'agit d'un changement radical par rapport aux théories antérieures qui épousaient la primauté des acteurs humains sur les choses et la séparation entre les humains et les objets, mais des points de vue similaires ont été défendus par d'autres chercheurs dans le domaine des sciences cognitives et de l'archéologie cognitive (Knappet, 2002, 2005 ; Knappet et Malafouris, 2008). Clark (2008, p. 13), par exemple, a insisté sur le fait que nous devons abandonner l'image de nous-mêmes en tant que moteurs de raisonnement désincarnés et va jusqu'à suggérer que "certains aspects du monde extérieur ... peuvent être tellement intégrés à nos routines cognitives qu'ils font partie de la machinerie cognitive elle-même" (Clark, 2008, p. 15, souligné par l'auteur). À son tour, Malafouris (2004, p. 57) a soutenu que la cognition humaine est incarnée, située, étendue, mise en œuvre, distribuée et médiatisée, par opposition à l'esprit éthéré et indépendant des premiers archéologues cognitifs, qui se projetait sur le monde matériel. Comme les archéologues symétriques, il considère que la relation entre le monde et la cognition humaine est une relation "d'inséparabilité ontologique".

Pour illustrer son propos, Malafouris (2004, p. 59) a recours au tour du potier : La carte cognitive de la connaissance et de la mémoire pourrait bien être étendue et distribuée dans les neurones du cerveau du potier, les muscles du corps du potier, les "affordances" du tour, les propriétés matérielles de l'argile, les prototypes morphologiques et typologiques des récipients existants ainsi que le contexte social général dans lequel l'activité se déroule. "Si la psychologie culturelle est l'étude de "la façon dont la culture et la psyché se constituent mutuellement" (Shweder & Sullivan, 1993, p. 498), alors prendre au sérieux l'aspect matériel de la culture devrait être une obligation pour les psychologues culturels.

Dans la section suivante, nous verrons quelles sont les principales caractéristiques de la culture matérielle telle qu'elle est comprise actuellement.

Dix points sur la culture matérielle

La culture matérielle est utilisée pour penser de manière explicite et implicite (Henare et al., 2007;Knappet, 2005). Les processus cognitifs sont répartis entre les personnes et les objets. Les relations particulières entre les individus, les groupes et les objets d'une culture donnée varient en fonction des cultures. Bien que les spécialistes des sciences cognitives prennent souvent en considération la technologie seule et plus spécifiquement les technologies cognitives explicites (comme les ordinateurs ou les dispositifs de navigation ; par exemple, Hutchins, 1995 ; Dror & Harnad, 2008), les processus cognitifs sont également distribués parmi d'autres choses, moins complexes sur le plan technique.

Si nous gardons à l'esprit que pour les êtres humains, l'orientation sociale est aussi importante que l'orientation spatiale, nous pouvons considérer, par exemple, que les mausolées - qui nous aident simultanément à nous souvenir, à faire notre deuil et à connaître les classes sociales - sont des dispositifs de navigation importants impliqués dans la cognition sociale. D'autre part, même du point de vue de l'orientation spatiale, nous n'avons pas besoin de penser à des machines extrêmement sophistiquées : une branche cassée qui permet à un chasseur de s'orienter dans la forêt tropicale est également un dispositif cognitif. En ce sens, Coman et al. (2009, p. 126) considèrent à juste titre que pour comprendre la navigation d'un aveugle, le chercheur doit tenir compte des mécanismes du cerveau et du système nerveux au bout des doigts, mais aussi de "la nature de la canne - sa longueur, sa rigidité, sa saisissabilité, etc.". Les objets sont donc également impliqués dans notre cognition de manière inconsciente dans la pratique quotidienne.

Nous pensons à travers les choses même lorsque nous n'y pensons pas. En fait, comme l'a noté Heiddegger (2002, pp. 13-14), c'est précisément lorsque nous ne pensons pas aux choses que la choséité de la chose fonctionne le mieux : l'équipement de l'équipement consiste en son utilité.

- Mais qu'en est-il de cette utilité elle-même ?

- En la comprenant, comprenons-nous déjà l'équipabilité de l'équipement ?

- Pour qu'il en soit ainsi, ne faut-il pas rechercher l'utilité de l'équipement dans son utilisation ?

La paysanne porte ses chaussures dans les champs. Ce n'est qu'alors qu'elles deviennent ce qu'elles sont. Elles le sont d'autant plus que la paysanne ne pense pas à ses chaussures pendant qu'elle travaille, ne les regarde pas, n'en a pas conscience. C'est ainsi que les chaussures servent réellement. Le rôle cognitif des artefacts communs est encore plus important dans les sociétés qui n'ont pas d'autres moyens de transmettre l'information et de préserver la mémoire que la communication orale (Kus & Raharijaona, 1990, p. 23). Comme le montre l'exemple de la canne d'un aveugle, les choses ne sont pas quelque chose qui interagit simplement avec nos esprits et nos corps. La culture matérielle est une partie inhérente de nous-mêmes, de notre propre existence physique. Pensez aux ornements corporels, aux vêtements, aux modifications corporelles, aux coiffures, mais aussi aux lunettes, aux microscopes ou aux audiophones, qui font désormais partie de nous-mêmes en tant que prothèses sensorielles (Witmore, 2006, p. 281). Ce n'est pas seulement notre esprit qui s'étend à travers les choses (Clark & Chalmers, 1998) mais notre corps tout entier. Nous sommes une culture matérielle (Webmoor et Witmore, 2008) ou, comme l'a affirmé Haraway (1991, p. 149-181), des cyborgs, des " hybrides de machine et d'organisme ", un mélange de technologie et de biologie qui brouille la distinction entre nature et culture. Ce n'est pas seulement le cas des humains postmodernes, mais de tous les hominidés depuis au moins 2,5 millions d'années, lorsque les premiers outils en pierre ont été fabriqués (Knappett, 2002, p. 98).

Nous sommes des êtres matériels immergés dans un monde matériel. Nous pouvons dire que nous sommes dans un "état de projection" (Geworfenheit de Heidegger) dans le monde matériel, ou mieux encore, comme le dit éloquemment Tim Ingold (2009, p. 5), nous vivons "dans la projection", car il s'agit plutôt d'un processus fluide.

Le monde n'est donc pas seulement un scénario vierge et neutre où se déroulent les drames humains, une source d'intrants pour la spécification de problèmes (Clark, 2008, p. 16), ou quelque chose à façonner par des pensées qui émergent dans une sphère séparée d'activité mentale (Thomas, 1998, p. 155). C'est quelque chose de profondément enraciné dans nos vies. La matérialité active du monde est fondamentale pour comprendre l'être humain. Comme Ernst Boesch (1991, p. 334) l'a fait remarquer avec éloquence :

"c'est la permanence des choses qui fournit aux individus un cadre leur permettant de construire des structures d'action sur-situatives. Nous coopérons activement à la fabrication du monde matériel qui nous entoure, mais la fabrication des choses nous constitue simultanément. Une potière se constitue en fabriquant des pots, un vannier en fabriquant des paniers. La fabrication d'objets affecte les compétences sensori-motrices (Boesch, 1993 ; Roux et al., 1995 ; Crown, 2001 ; Stout, 2002)

Et, plus important encore, les perceptions de soi, de la société et du monde, car l'enseignement des processus techniques intègre des informations et des attitudes sociales qui ne sont pas strictement orientées vers des fins techniques (Dobres, 2000 ; Wallaert-Pêtre, 2001).

La fabrication d'artefacts n'est pourtant qu'une partie de la constitution du soi par rapport à la matérialité. Les sujets se construisent également par l'utilisation des choses (Miller, 1987), en particulier dans les cultures où l'artisanat a disparu et où le savoir technologique est socialement très limité - par exemple, dans les sociétés industrielles et post-industrielles.

Dans le monde moderne, nous construisons nos subjectivités par la consommation de mode (Boesch, 1991, pp. 321-324 ; Roche, 1996), de maisons (Miller, 2001a), de véhicules (Miller, 2001b), de nourriture, d'art et de bien d'autres choses encore. De plus, la façon dont nous abandonnons et détruisons la culture matérielle fait également partie intégrante de notre identité (p. ex., Marcoux, 2001). Bien que la destruction soit particulièrement caractéristique du monde moderne, elle a toujours joué un rôle dans la culture. Les premières communautés agricoles des Balkans détruisaient volontairement leurs maisons après une certaine période, dans ce qui était vraisemblablement un cycle rituel (Stevanovic, 1997, voir ci-dessous). Les Malanggan de Nouvelle-Irlande (Küchler, 2002, voir ci-dessous) laissent leurs sculptures funéraires élaborées être lentement détruites par les éléments (contrairement à l'accent que nous mettons sur la préservation monumentale). Cela est lié aux conceptions de la mort, bien sûr, mais aussi à une expérience particulière de ce qu'est l'être humain.

On a récemment soutenu que différents types d'oubli structurel sont spécifiques à différentes formations sociales et que la modernité tardive est caractérisée par un oubli massif basé sur la vitesse surhumaine, les mégapoles, le consumérisme et l'architecture urbaine périssable (Connerton, 2009). Dans la même veine, on peut dire que les sujets de la modernité tardive ne peuvent pas être compris sans leur relation intime avec la destruction continue et massive des choses et de l'environnement (González-Ruibal, 2008).

L'une des caractéristiques déterminantes du XXe siècle a été la prolifération d'artefacts délibérément conçus pour provoquer une destruction à grande échelle et visant les civils. Le concept de destruction massive des villes a façonné une psychologie particulière dans le monde industrialisé avant même que les villes ne soient effectivement détruites par des bombardiers. L'abolition du temps et de l'espace provoquée par la modernité a créé en même temps une sensation jusqu'alors inouïe d'extrême vulnérabilité (tout le monde, partout, peut être anéanti), qui a été amplifiée par la menace nucléaire de la guerre froide (Escalona, 1982).

En résumé, c'est tout le cycle de vie des choses et des gens (de la naissance à la mort) qui est inéluctablement entrelacé, ce qui implique d'examiner simultanément comment les gens utilisent (et jettent) les choses, et comment les choses utilisent (et détruisent) les gens. Cependant, la relation entre consommation et destruction est plus ambivalente qu'on ne le pense. Il ne faut pas oublier que la destruction des objets peut s'avérer libératrice : l'iconoclasme a souvent joué un rôle révolutionnaire dans l'histoire de l'humanité. Il suffit de se rappeler des épisodes comme le luddisme (destruction de machines par des ouvriers enragés au début de la révolution industrielle) ou la destruction du mur de Berlin. De même, la consommation peut devenir aliénante et créer des dépendances là où il n'y en avait pas, un fait bien connu dans les situations de contact culturel.

La culture matérielle est agissante. C'est peut-être l'un des principes les plus largement acceptés dans les études actuelles sur l'archéologie et la culture matérielle (Gell, 1998 ; Olsen, 2003 ; Gosden, 2005 ; Knappet & Malafouris, 2008), mais aussi chez les psychologues : c'est ce que signifie "l'externalisme actif" - la capacité de l'environnement à agir sur nous (Clark & Chalmers, 1998, pp. 8-12).

Nous pourrions même affirmer que la culture dans son ensemble a une action grâce à la culture matérielle. "La culture, rappelle Valsiner (2007, p. 255), régule l'action [...]. Elle ouvre certaines possibilités d'agir, de penser et de sentir, tout en en fermant d'autres".

De par sa nature physique même, la matérialité est dans une position privilégiée pour réguler l'action sociale et individuelle. Un type particulier de clé, par exemple, peut nous forcer à fermer une porte d'une manière qu'aucun acteur humain ne pourra jamais faire (Latour, 2000). Un pot avec une anse nous oblige à le tenir d'une manière particulière, et lancer une lance implique un geste corporel différent de l'utilisation d'un arc et d'une flèche. Une mosquée impose un comportement corporel et une attitude mentale. Le port d'une toge et le port d'une culotte de cheval excluent et autorisent différents ensembles d'actions et prescrivent une hexis corporelle différente. En somme, les objets nous imposent la nécessité qui est inscrite en eux (Boltanski, 1990, p. 141). Ils ordonnent et orchestrent notre comportement et, ce faisant, ils jouent le rôle que Durkheim reconnaissait aux normes sociales supra-individuelles inscrites dans la conscience collective (ibid.).

Les processus cognitifs ne sont pas seulement distribués par les personnes et les choses, ils sont aussi distribués dans le temps (Cole & Engeström, 1997, p. 19). Les actions et événements passés peuvent conditionner les actions et événements futurs. Cependant, le temps est incorporé dans les choses et les choses ont leur propre temporalité, qui ne doit pas coïncider avec le temps humain (Olivier, 2008).

En fait, la temporalité des choses est enchevêtrée avec les temporalités humaines de manières multiples et complexes.Les choses sont faites dans le passé et conçues pour le futur : de cette façon, elles abolissent la division radicale entre le passé, le présent et le futur (Witmore, 2006 ; González-Ruibal, 2006a). Par conséquent, l'environnement matériel a une capacité exceptionnelle à exercer une influence sur les gens, longtemps après la disparition de leurs créateurs (Cole & Engeström, 1997, p. 9). Ils continuent à guider nos actions et à participer à nos processus cognitifs même lorsque les significations originales de ces artefacts ont été profondément transformées - par exemple, le plan d'une ville romaine (Olivier, 2008).

Une partie de la signification profonde et plus abstraite des choses, cependant, peut encore fonctionner dans le présent de manière inconsciente. Les façons complexes dont la temporalité est tissée dans la trame des objets du passé ont attiré l'attention de chercheurs extérieurs à la discipline. Le cas de Sigmund Freud est bien connu dans le domaine de la psychologie, mais beaucoup d'autres ont trouvé leur inspiration dans les ruines : Walter Benjamin, Alois Riegl et Georg Simmel sont trois des exemples les plus connus de penseurs de la ruine. C'est la combinaison d'une temporalité particulière et de la confusion entre nature et culture qui a suscité le plus de recherches (Simmel, 1959, p. 260 ; voir aussi Hetzler, 1988). Cet effondrement simultané de la nature et de la culture, du présent et du passé déconcerte la modernité, mais pas nécessairement d'autres rationalités et perspectives temporelles, où les frontières cartésiennes sont moins claires ou simplement absentes (cf. Descola, 2005).

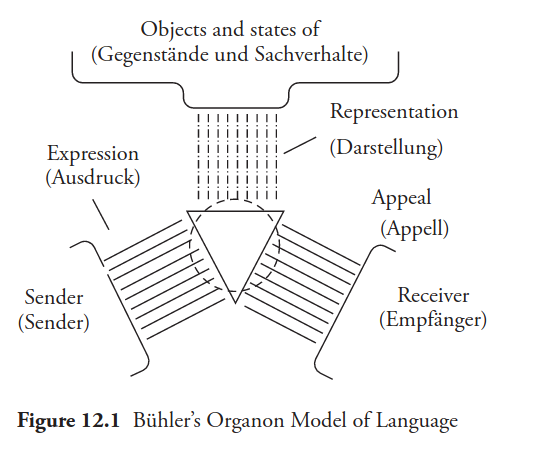

La perception des ruines est étroitement liée aux notions de paysage qui se sont développées en Europe du Nord après le XVIe siècle (cf. Simmel, 2007). Notre fascination pour les ruines en dit donc long sur les particularités de l'esprit occidental à plus d'un titre. La " fascination de la patine " (Simmel, 1959, p. 262), au contraire, ne semble pas être une prérogative occidentale, comme l'a prouvé Alain Schnapp (1996) : Les Chinois de l'Antiquité, par exemple, manifestaient déjà un vif intérêt pour les ruines de leurs ancêtres et appréciaient les objets anciens pour leurs qualités historiques et esthétiques. La culture matérielle est parfois porteuse d'informations symboliques codifiées (Wobst, 1977 ; Schiffer, 1999), et elle est souvent conçue pour être communicative et représentative (Hodder, 1994, p. 395) : par exemple, le choix des vêtements transmet des informations sur le statut ethnique (Wobst, 1977) ou social (Hodder, 1994, p. 395). Ainsi, nous ne vivons pas seulement immergés dans un monde matériel, mais aussi dans un monde matériel qui est plein, voire saturé, de significations. Elles n'ont normalement pas besoin d'être activées pour transmettre des informations (comme un mythe qui doit être raconté ou une histoire qui doit être lue dans un livre).

Selon la terminologie peircéenne (voir Preucel, 2006, pour une approche archéologique du sujet), nous pouvons dire que la culture matérielle peut être iconique, indicielle ou symbolique. Une alliance est un exemple de symbole matériel (Knappet, 2002, pp. 103-104), dont la signification explicite est conventionnelle. Les icônes sont une autre catégorie de signes matériels qui sont clairement conçus pour transmettre des informations codées.

La colonne de Trajan dans le Forum romain , par exemple, doit être lue comme une commémoration d'une victoire militaire spécifique (la conquête de la Dacie, la Roumanie actuelle, par l'armée romaine) et possède donc un programme iconographique bien structuré et accessible qui combine des images avec du texte écrit.

Très souvent, les artefacts sont porteurs d'une information à la fois iconique et symbolique : La colonne de Trajan ne transmet pas seulement un message iconique de victoire militaire, elle est aussi une métaphore (un symbole) du pouvoir impérial.

Dans certains cas, l'index, le symbole et l'icône sont combinés. Prenons l'exemple des monuments commémoratifs de la Première Guerre mondiale qui intègrent des éléments réels de la guerre (comme un obus rouillé), des représentations symboliques de la nation et des représentations iconiques des soldats.

Cependant, la plupart des objets ne sont pas symboliques au même titre qu'un texte : La relation entre la culture matérielle et la signification est rarement complètement conventionnelle et arbitraire. Contrairement aux symboles verbaux, les symboles matériels ont une relation matérielle directe avec leurs référents (Beach, 1993). C'est pourquoi la plupart des artefacts sont en fait mieux compris comme des indices que comme des symboles (Knappet, 2002, p. 104 ; Jones, 2007, p. 19).

Un exemple d'indice est celui des jeunes seins modelés dans la boue que les femmes Gumuz d'Éthiopie utilisent pour décorer leurs greniers (Fig. 7.2). Il existe une relation de contiguïté, typique des indices, entre les seins (représentant la fertilité humaine) et le grenier (représentant la fertilité des champs). De plus, cette indexicalité met en jeu l'ensemble du corps, brouillant la distinction entre la matérialité humaine et non humaine. En modelant des seins sur de la boue, les filles Gumuz étendent la surface de leur corps au-delà de leurs limites anatomiques. La signification de la culture matérielle n'est pas seulement produite par des conventions sociales, mais aussi par des compréhensions pragmatiques du monde matériel - la relation entre les seins et la fertilité des champs est basée sur une connexion spatiale et indicielle entre deux processus reproductifs. La plupart du temps, la culture matérielle fonctionne à travers l'évocation d'ensembles de pratiques qui ne sont pas perçues de manière discursive et qui, parfois, ne peuvent être mises en mots. Une tuile n'est pas censée représenter consciemment quelque chose, véhiculer une signification explicite (comme la colonne de Trajan ou même le grenier de Gumuz).

Mais cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas significatives. Ils sont imbriqués dans des pratiques culturelles et des systèmes de signification qui impliquent d'autres artefacts, des idées, des souvenirs, des gestes corporels, des actes de parole et des espaces construits : un couteau de cuisine peut ne pas avoir de signification symbolique puissante, mais les associations (culturellement médiatisées) qu'il peut susciter dans l'esprit sont nombreuses et variées. Elles ne sont certainement pas les mêmes si le couteau se trouve dans une cuisine, à un contrôle d'aéroport ou s'il clignote dans une ruelle sombre. Comme le disent les archéologues, le contexte est essentiel pour comprendre les choses. Le contexte et les choses, ensemble, nous permettent de nous comporter dans la pratique. La culture matérielle est donc étroitement liée à la connaissance pratique qui nous permet d'agir dans des domaines d'action spécifiques (Hodder, 1994, p. 398).

En partant du concept de culture matérielle décrit ci-dessus, j'aborderai maintenant quatre préoccupations principales de l'archéologie et de la psychologie pour lesquelles il est possible de voir comment la discipline des choses peut contribuer au projet de la psychologie culturelle :

- la personnalité,

- l'émotion,

- l'espace

- et la mémoire.

La dernière décennie a été marquée par un important débat en archéologie concernant l'idée de la personnalité aux époques préhistorique et historique. Pendant longtemps, la question de la constitution des personnes en tant que telles n'a pas été suffisamment théorisée dans cette discipline, contrairement à l'histoire et à l'anthropologie. Le panorama a commencé à changer dans les années 1980, avec l'importation des intérêts postmodernes dans l'agencement et l'identité de l'individu, et dans les années 1990, de nombreux archéologues étaient à la recherche d'individus dans le passé (par exemple, Meskell, 1999).

L'approche post-processuelle de la personnalité a été sévèrement critiquée au début des années 2000 en raison de sa nature anachronique. Les critiques soulignent qu'en essayant de trouver des agents individuels dans d'autres cultures, la personne hautement individualisée du capitalisme tardif est projetée sur les sociétés passées, qui sont donc perçues comme des amalgames d'individus conscients d'eux-mêmes et dotés d'identités fluides et changeantes en constante négociation (Casella & Fowler, 2005). L'intérêt pour les vies individuelles particulières est apparu avec l'introduction de la politique post-moderne de l'identité (âge, classe, race, genre, sexe, nationalité, ethnicité) dans la discipline, qui a fragmenté davantage les identités préhistoriques et historiques selon les lignes post-modernes (Díaz-Andreu et al., 2005),

Bien que l'archéologie post-processuelle ait joué un rôle important dans l'élargissement du programme de recherche et dans la mise en évidence de la pertinence de l'identité et de la personnalité, cette approche a abouti à une transformation de toutes les sociétés du passé en une sorte de miroir déformé de nos propres existences modernes tardives.

Des archéologues comme Felipe Criado (2001) et Almudena Hernando (2002) ont été parmi les premiers à appeler à une exploration plus critique de la personnalité dans le passé, en s'appuyant sur la théorie anthropologique et historique. Ils ont mis l'accent sur la nature collective et relationnelle des concepts préhistoriques de la personnalité, une idée qui a ensuite été développée indépendamment dans la tradition archéologique anglo-saxonne (Fowler, 2004). Les archéologues britanniques se sont appuyés sur l'anthropologie mélanésiste - en particulier sur les travaux de Marilyn Strathern (1988) - pour étayer leur point de vue sur l'identité préhistorique.

Strathern soutient que la personne mélanésienne n'est pas individuelle, mais "dividuelle", constituée de manière multiple par des relations avec d'autres personnes. En plus d'être dividuels, les membres des sociétés mélanésiennes sont aussi partiels, c'est-à-dire qu'ils sont composés de différentes substances héritées des parents ou acquises par la parenté et les relations affinitaires. Dans certains contextes, comme le mariage, les échanges cérémoniels et la mort, les personnes peuvent être décomposées - elles donnent des parties d'elles-mêmes sous la forme de porcs et d'autres objets de valeur. Mais les corps eux-mêmes sont également conçus comme décomposables : les gens peuvent se détacher de certaines parties de leur propre corps ou s'attacher des parties (ou des substances) du corps d'autres personnes. Les identités relationnelles ont également été décrites comme fractales et perméables (Fowler, 2004), par opposition au soi délimité et indivisible de la modernité.

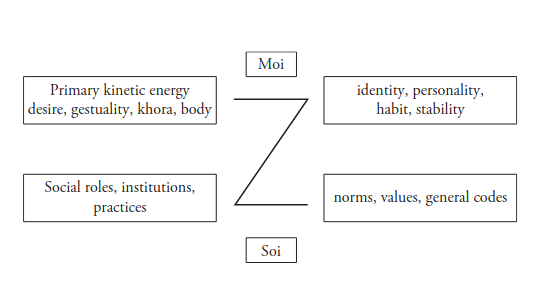

Actuellement, il existe une croyance répandue en archéologie selon laquelle l'identité de soi est soit relationnelle (la plupart des sociétés préhistoriques), et ressemble étrangement au soi mélanésien décrit par Strathern, soit individuelle et bien délimitée (les sociétés historiques et, en particulier, les sociétés occidentales modernes). Ce double schéma rappelle la distinction indépendant/interdépendant proposée par Markus et Kitayama (1991) et est parfois perçu en termes trop radicaux.

Li Puma (1998) considère qu'il faut prendre en compte les éléments d'individualité dans la construction du soi dans les sociétés non modernes et, de même, les éléments de relationnalité (ou de dividualité) dans les sociétés où les personnes sont fortement individualisées. Pour Hernando (2008, p. 68), les identités relationnelles et individuelles ont au moins une chose en commun : ce sont toutes deux des fantasmes, des créations de l'esprit humain dont le but est de neutraliser l'anxiété que provoquerait la compréhension réelle de l'impuissance qui définit notre relation au monde.

Et quoi de mieux que la culture matérielle pour donner une apparence de solidité à un fantasme ? La matérialité est profondément impliquée dans la construction des identités relationnelles et individuelles. Les sociétés où prédominent les formes relationnelles d'identité ont tendance à produire des objets et des styles homogènes qui soulignent l'identité et les relations partagées entre les membres de la société, tandis que les sociétés individualistes produisent normalement une prolifération d'artefacts et de catégories d'artefacts distincts pour satisfaire une myriade de goûts qui sont enchevêtrés dans des stratégies sociales complexes (Bourdieu, 1984).

Néanmoins, même dans les cultures collectives, il y a des gens qui ont tendance à développer plus d'individualité que les autres. Les spécialistes des rituels dans les sociétés segmentaires, par exemple, ont tendance à utiliser une culture matérielle très particulière et à porter des vêtements et des ornements extravagants (Devlet, 2001). En fait, en suivant une approche symétrique, nous pourrions dire que les objets et les vêtements extraordinaires se distinguent de l'identité du spécialiste rituel : le chaman ou le devin est un cyborg très particulier dans une société de cyborgs plus homogènes. De même, même dans les sociétés fortement individualisées, il existe des éléments matériels qui renforcent les liens entre les différents membres de la communauté et qui ont donc un rôle psychologique très important.

Dans le cas de la société occidentale moderne tardive, nous pouvons le voir dans les tribus urbaines qui ont recours aux mêmes vêtements et objets pour créer un sentiment d'appartenance parmi leurs membres.

Identités relationnelles

Les identités relationnelles étaient répandues dans le monde au moins jusqu'au XVIe siècle. Ce n'est probablement pas avant le vingtième siècle que le moi individuel a commencé à dominer le monde. Les identités relationnelles sont caractérisées par une série de marqueurs matériels, dont certains encodent explicitement des informations sur l'identité d'une communauté particulière, tandis que d'autres sont de nature plutôt inconsciente.

Parmi les objets qui encodent explicitement des informations sociales, nous pouvons considérer les arcs et les flèches (Wiessner, 1982 ; Pétrequin & Pétrequin, 1990).

Dans de nombreuses cultures, les flèches ont un caractère affirmé, c'est-à-dire qu'elles expriment l'identité personnelle, le savoir-faire artisanal et le goût. Cependant, elles transmettent également, de manière très explicite, des informations sur l'identité du groupe auquel appartient la personne qui les a fabriquées. Ainsi, les Ye-Ineri, une ethnie de l'Irian Jaya (Nouvelle-Guinée), fabriquent des flèches différentes selon l'âge, la fonction de la flèche (guerre ou chasse) et les capacités personnelles. Cependant, il est toujours impossible de distinguer facilement un faisceau de flèches du groupe Ye-Ineri et un faisceau de flèches de la communauté Tangma. Alors que dans une société où les individus indépendants prédominent, il y a peu de limites à l'innovation personnelle, chez les Ye-Ineri et les Tangma, malgré une apparente liberté, les limites sont très bien délimitées. Les limites de la créativité personnelle sont appliquées dans la pratique quotidienne par le biais de sanctions morales et de désapprobations sociales qui n'impliquent pas nécessairement une condamnation verbale explicite. Une façon de limiter la créativité personnelle dans une société d'interdépendance consiste à ne pas acheter, échanger ou accepter dans des occasions ritualisées (ou à accepter à contrecœur) les artefacts qui s'écartent clairement de la norme. Certains artefacts et connaissances techniques dans les sociétés d'interdépendance sont si essentiels à la promotion de l'identité qu'ils peuvent être considérés comme des technologies du soi, selon Foucault (1988), mais plutôt qu'un soi individuel, ils contribuent à créer un soi collectif.

Contrairement aux objets qui portent des informations ethniques explicites (comme les arcs et les flèches), les technologies du soi collectif sont souvent inconscientes ou, du moins, échappent au discours verbal.

La technologie de la consommation alimentaire en est un bon exemple. Cette technologie comprend des artefacts, des techniques corporelles et des séquences opérationnelles. Les changements apportés à la technologie de la consommation alimentaire impliquent souvent des transformations spectaculaires de la société et de l'identité.

Deetz (1996, pp. 86-87) a établi un lien entre l'évolution des récipients communs vers les plats individuels en Amérique du Nord aux XVIIe et XVIIIe siècles et l'évolution des identités indépendantes par rapport aux identités collectives - un phénomène qui a ses corrélations dans l'organisation de l'espace domestique et l'élimination des déchets.

L'importance des technologies de la consommation alimentaire pour la formation d'un soi collectif est clairement visible dans de nombreuses communautés subsahariennes, comme le montre le cas des Komo. Le cas des Komo est éloquent. Il s'agit d'une petite société hautement égalitaire de cultivateurs sur brûlis, qui vivent dans des villages de moins de 200 habitants dans la zone frontalière soudano-éthiopienne (Theis, 1995). Comme dans d'autres groupes voisins (James, 1988), les valeurs communautaires sont continuellement renforcées dans la vie quotidienne. L'un des mécanismes de renforcement de l'identité communautaire est la fête du travail : une famille appelle parents et voisins à l'aide pour la récolte ou la construction d'une hutte et, en compensation, fournit de la nourriture et de la bière. Les artefacts et les gestes corporels employés dans les rituels sont essentiels à la perpétuation des identités relationnelles (Fig. 7.3) : Tout le monde forme un cercle et boit dans le même grand pot à l'aide de pailles, tournant le dos au monde extérieur et le visage aux voisins et aux parents (González-Ruibal et al.,2009, p. 60).

Les identités relationnelles s'expriment également dans la façon dont les morts sont traités. Il semble logique que si les personnes sont considérées comme partageables et décomposables, leurs corps le sont aussi (Jones, 2005).

Les sépultures d'Europe et du Proche-Orient au Mésolithique (c'est-à-dire la période des derniers chasseurs-cueilleurs avant l'émergence de l'agriculture dans l'Ancien Monde) ne conservaient souvent que des os désarticulés (Verjux, 2007), parce que les restes humains étaient enterrés après une période d'exposition aux éléments ou parce que les os étaient remblayés et ré-enterrés. Ces pratiques se sont poursuivies avec les premières communautés agraires au cours de la période dite néolithique (Thomas, 2000). Certaines sociétés égalitaristes pratiquent encore, ou pratiquaient jusqu'à récemment, des sépultures secondaires. C'est le cas des Uduk du Soudan (James, 1988), qui avaient l'habitude de déterrer un ou plusieurs os d'une tombe récente, de les oindre d'ocre rouge et de les remettre dans la tombe, une cérémonie que l'on appelait judicieusement "Settling the Grave" (James, 1988, p. 131). L'idée était de s'assurer que l'esprit pouvait se séparer complètement et proprement du corps (ibid., p. 127). Le crâne, en particulier, fait l'objet d'un traitement différencié dans de nombreuses cultures. Les crânes modifiés et décorés abondaient à la fin du Mésolithique au Levant (Kuijt, 1996), et cette pratique est bien connue dans des contextes ethnographiques comme celui de la Mélanésie (Zegwaard, 1959). Kuijt (1996) interprète l'enlèvement des crânes et d'autres pratiques mortuaires (comme l'absence de mobilier funéraire) au Proche-Orient comme faisant partie des stratégies développées par les chasseurs-cueilleurs complexes et les agriculteurs naissants pour limiter l'accumulation de pouvoir et d'autorité.

Les squelettes de différentes personnes sont mélangés et il est parfois difficile de remettre en place les corps individuels (Fowler, 2001). Parfois, même les ossements d'animaux sont mélangés aux restes humains : cela signifie probablement que le soi relationnel incluait également les relations avec les non-humains (Descola, 2005). Le traitement des défunts était un moyen très simple de transmettre des idées sur le soi et la communauté au sens large. Il semble que les sociétés où les cadavres et les os étaient manipulés aient eu tendance à ne pas cacher l'événement de la mort, contrairement aux sociétés qui n'avaient qu'un seul rituel de mort. En fait, de nombreux rituels d'excarnation, de démembrement, d'enterrement et de ré-enterrement des os étaient suivis par l'ensemble du groupe, et parfois des parties du mort étaient consommées rituellement (Conklin, 1995 ; Boulestin, 2009), ce qui est le moyen le plus puissant de montrer un sens de la communauté.

Identités individuelles

Le fort développement de l'individualité en Occident depuis le XVe siècle va de pair avec une augmentation extraordinaire du nombre et de la variété des artefacts à travers lesquels des identités nouvelles, diverses et souvent conflictuelles étaient canalisées et constituées : jardins (Leone, 1984), maisons et pierres tombales (Deetz, 1996), portraits (Burke, 1995) et même cure-dents (MacLean, 2009).

Certains de ces objets sont utilisés de manière communicative pour afficher consciemment les goûts et les styles personnels et sociaux, c'est-à-dire en tant que symboles : les vêtements, l'argenterie ou la porcelaine (Goodwin, 1999 ; Schneider, 2006, pp. 206-207).

Dans d'autres cas, les objets sont intrinsèquement liés au soi de manière inconsciente : c'est le cas des brosses à dents et d'autres objets d'hygiène personnelle et de soins corporels (Gaitán, 2005), ainsi que du matériel d'écriture et de lecture (Hall, 2000, pp. 80-83).

Ces deux catégories d'artefacts sont liées dans la mesure où elles ont trait à des idées de soins (physiques ou psychiques) et sont donc cruciales pour l'information et la culture du soi individuel. En ce sens, ce sont des technologies du soi (Foucault, 1988 ; Fowler, 2004, p. 13) mais aussi des " objets centraux ", comme les a appelés Boesch (1991, p. 333) :

"Une technologie particulière du soi qui s'est développée depuis le milieu du XVIe siècle dans le contexte de la Contre-Réforme est la culture matérielle de la discipline corporelle. Les fouets, les bâtons, les cingles et les cilices (Brandão & Nassaney, 2008) visaient à purifier le moi en mortifiant le corps pécheur.

Bien que les cilices soient utilisés depuis l'Antiquité, leur succès au début de la modernité doit être lié à l'imposition progressive d'idées dualistes qui créaient une division entre l'esprit et le corps - le premier étant assimilé au moi (et à l'âme) - et à l'importance croissante de la personne individuelle et du salut individuel. Il serait toutefois erroné de penser que les technologies du soi individuel n'existent que dans la modernité ou dans les sociétés d'état évoluées, comme le monde grec et romain examiné par Foucault (1988).

Les technologies de soins corporels qui témoignent d'une forte conscience du soi individuel se sont développées depuis le milieu du IIe millénaire avant J.-C. dans l'Europe de l'âge du bronze, lorsque les rasoirs et les miroirs, les épingles à vêtements et les armes individualisées se sont répandus parmi les élites (Treherne, 1995). Ces objets étaient indispensables à la constitution d'une identité individuelle au sein de communautés plutôt homogènes. La différence avec la modernité est que les technologies du soi et la culture matérielle individualisée deviennent extrêmement généralisées et finissent par traverser les classes sociales, les races et les sexes. Dans notre monde capitaliste tardif et globalisé, presque tout le monde veut être unique. En fait, dans la modernité, les artefacts peuvent être un moyen puissant de maintenir la cohésion du moi dans des scénarios perturbateurs, tels que les conflits civils, les guerres et les dictatures. Les artefacts peuvent aider à établir un lien avec le soi antérieur à l'expérience traumatique (par ex, C'est le cas de l'art des tranchées, les artefacts produits par les soldats pendant la Première Guerre mondiale (Saunders, 2009).

Pour résumer, la culture matérielle est fondamentale pour ne pas définir le soi comme relationnel ou indépendant, et tout le spectre entre une possibilité et l'autre. Un enfant appartenant à une petite communauté égalitaire arrivera dans un monde homogène dans lequel tous les artefacts se ressemblent et où les possessions privées sont minimes - il s'associera à la similitude plutôt qu'à la différence. Grâce à ces artefacts (maisons, pots ou champs cultivés), l'enfant apprendra à vivre dans une société où les relations entre humains et non-humains sont plus importantes que les personnes individuelles.En outre, à mesure que l'enfant grandit, il utilise progressivement les technologies du soi collectif, c'est-à-dire les techniques, les connaissances techniques et les objets qui lui permettent d'entrer en relation avec les autres et qui constituent son existence psychique en tant que membre d'un corps communautaire - par exemple, les armes et les stratégies utilisées dans la chasse communautaire ou les fuseaux et les chants dans les cérémonies de tissage communautaires. Dans certains cas, comme dans de nombreuses sociétés de chasseurs-cueilleurs, les possessions privées sont réduites à presque rien : tout doit être donné si quelqu'un le demande (et vice versa : on a le droit d'utiliser presque tout ce qui appartient à tout le monde). Le garçon qui naît dans une communauté de soi relationnelle ne verra ni ne fera jamais de représentation iconique de lui-même, mais seulement des représentations idéalisées des hommes, des femmes, des ancêtres, des dieux et de tout ce qui se trouve entre les deux. En assistant à des funérailles où les corps sont manipulés, découpés, enterrés, déterrés et ré-enterrés, il apprendra à percevoir son corps comme plastique et décomposable, un continuum dans la masse des corps humains et animaux qui peuplent le monde.

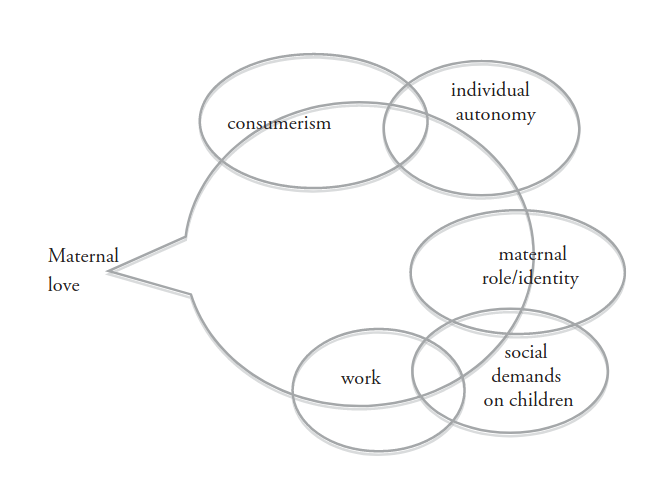

Si nous considérons maintenant une fille née dans une société moderne tardive et hautement individualiste, nous la verrons exposée dès sa naissance à un monde matrimonial hautement différencié. Elle apprendra à comprendre les différences sociales et de groupe par le biais d'artefacts, mais elle prendra également conscience de son caractère unique en tant qu'individu par l'utilisation d'objets particuliers et par les choix de consommation qu'elle sera contrainte de faire (Baudrillard, 1968, pp. 196-197) : jouets, vêtements, livres, voitures, DVD, blogs. Dès sa plus tendre enfance, elle se reconnaîtra dans les photographies. Elle apprendra que son moi est modifiable mais non décomposable, à la fois dans sa physicalité, dans ses attaches sociales et dans ses qualités psychiques. Elle lira des livres d'auto-assistance ou de philosophie, sculptera son corps dans une salle de sport ou se fera opérer les seins. Pourtant, il y a une limite à ce qu'un individu peut devenir, même dans les sociétés modernes : les prisons, les maisons de redressement et les asiles sont des institutions qui modélisent le moi dévié par toutes sortes d'outils matériels et immatériels (Foucault, 1975 ; Casella, 2007), qui, là encore, visent la personne individuelle - cellules individuelles, cellules d'isolement, assistance psychologique.

L'émotion et la culture matérielle

L'expérience émotionnelle est universelle, mais les émotions sont culturellement variables, comme les anthropologues l'ont abondamment démontré (Lutz & White, 1986 ; Tarlow, 2000a) : les significations culturelles, les expériences et les valeurs liées aux émotions varient d'une société à l'autre.

Selon Shweder : "Comprendre la vie émotionnelle d'une personne, c'est comprendre les types de sentiments (colère, envie, peur, dépersonnalisation, honte, joie, amour, mal du pays, etc.) ressentis par cette personne, la distribution et la fréquence de ces sentiments à travers le temps et le contexte, le type de situations qui les suscitent, les souhaits et les fantasmes qui les accompagnent et les tendances à l'action qu'ils déclenchent. (1991, p. 242)

Quelle peut être la contribution de l'archéologie pour expliquer la vie émotionnelle des individus et des sociétés ?

Nous devons tenir compte du fait que les émotions ne sont pas toujours faciles à verbaliser, en particulier les émotions accablantes - ce que Valsiner (2007, p. 312) appelle " des sentiments totaux de niveau supérieur hyper-abstraits et sur-généralisés ". En fait, les sentiments eux-mêmes ne peuvent pas être observés, mais seulement leurs indices (gestes, mouvements du visage, battements de cœur) (Shweder, 1991, p. 242), et les indices sont la matière première avec laquelle les archéologues travaillent.

En outre, les émotions sont souvent déclenchées, orientées ou conditionnées par le monde matériel (Valsiner, 2008). L'émotion a occupé une place importante dans les récents débats archéologiques (Tarlow, 2000a). La différence fondamentale avec la modernité est que les technologies du soi et la culture matérielle individualisée deviennent extrêmement généralisées et finissent par traverser les classes sociales, les races et les sexes.

Dans notre monde capitaliste tardif et globalisé, presque tout le monde veut être unique. En fait, dans la modernité, les artefacts peuvent être un moyen puissant de maintenir la cohésion du moi dans des scénarios perturbateurs, tels que les conflits civils, les guerres et les dictatures. Les artefacts peuvent aider à établir un lien avec le soi antérieur à l'expérience traumatique (par ex, C'est le cas de l'art des tranchées, les artefacts produits par les soldats pendant la Première Guerre mondiale (Saunders, 2009).

Le problème fondamental est le suivant : comment pouvons-nous réellement savoir ce que d'autres peuples ont vécu dans le passé ? Contrairement aux ethnologues, les archéologues ont rarement l'occasion de vivre une expérience intersubjective - ou un " pèlerinage subjectif ", comme le dit si bien Valsiner (2007, p. 311) - avec des personnes vivantes. Dans le cas de l'archéologie historique, ce problème peut être quelque peu atténué par l'utilisation de textes (y compris les journaux intimes et les lettres). Pour les sociétés analphabètes, le problème auquel nous sommes confrontés peut être considéré comme insurmontable. Nous sommes obligés de faire des inférences basées sur des analogies avec des sociétés similaires documentées ethnographiquement ainsi que sur notre propre expérience subjective. Ce dernier point a fait l'objet de nombreuses discussions. Depuis le livre semi-final de Christopher Tilley, A Phenomenology of Landscape (1994), les idées philosophiques de la phénoménologie ont été largement appliquées à l'archéologie préhistorique, en particulier dans les îles britanniques (Brück, 2005). L'intérêt pour les sentiments du passé a conduit, dans certains cas, à des excès de subjectivité et à une banalisation de la théorie phénoménologique (cf. critique dans Olsen, 2006). Cependant, la plupart des archéologues ont évité à la fois les positions les plus objectivistes et les plus subjectivistes, adoptant des perspectives nuancées.

Par conséquent, il y a ceux qui, dans une perspective relativiste et constructiviste, soulignent l'énorme difficulté d'approcher les expériences subjectives de personnes appartenant à d'autres cultures (Tarlow, 2000a ; Brück, 2005), même si les similitudes humaines fondamentales entre les cultures sont reconnues.

D'un autre côté, il y a ceux qui soulignent notre capacité à nous connecter avec les sens passés du lieu à travers notre propre expérience corporelle (Tilley, 1994), bien qu'ils acceptent que des significations spécifiques et des sentiments précis échappent le plus souvent à l'archéologue. Il faut admettre que l'accès aux émotions particulières d'autres cultures à partir des seuls vestiges matériels est extrêmement difficile et nécessite toujours une sorte de traduction culturelle.

Il n'existe pas de véritable expérience immédiate du passé : dans le cas des sociétés préhistoriques, nous avons affaire à des gens qui avaient une cosmologie et une rationalité totalement différentes, qui ont profondément façonné leur perception du monde (Thomas, 2004, pp. 216-217 ; Brück, 2005, pp. 54-55). Néanmoins, il est possible d'avoir accès aux émotions passées sans avoir recours aux textes.

D'une part, les travaux des psychologues culturels ont prouvé que la plupart des émotions de base (comme la colère, le dégoût, la peur, le bonheur, la tristesse et la surprise) apparaissent dans la plupart des cultures, même si elles sont exprimées de manière très différente (Heine, 2010). Après tout, il existe une base biologique commune qui explique les émotions humaines.

D'autre part, l'engagement physique du corps humain avec le monde matériel est central à l'expérience, et la matérialité du corps offre certaines possibilités d'expérience et en exclut d'autres (Tilley, 1994). Par exemple, le froid, la chaleur, la faim ou la douleur - bien que conçus de différentes manières et endurés à différents degrés par différentes cultures - affectent tous les corps humains, et ceux-ci ont des limites quant à ce qu'ils peuvent voir et interagir avec depuis une certaine position topographique. De même, la matérialité du paysage lui-même n'a pas beaucoup changé dans de nombreux cas : l'environnement physique interagit avec les corps humains physiques de manière spécifique, indépendamment de la culture (Tilley, 2004).

Le point important à garder à l'esprit est que les émotions que les archéologues sont plus à même de retrouver sont celles liées à des sentiments hyper-abstraits et sur-généralisés - le genre de sentiments que l'on éprouve en entrant dans une cathédrale gothique, une tombe mégalithique ou une cellule de prison. Au lieu d'essayer de discerner dans le détail des émotions particulières, les archéologues sont à leur meilleur lorsqu'ils explorent les mécanismes matériels qui déclenchent ces émotions dans différents contextes culturels.

- Dans quels endroits a-t-on investi le plus dans des dispositifs matériels orientés vers l'affection ?

- Quels espaces étaient les plus chargés en émotions ?

- Ceux liés à l'identité collective, au pouvoir politique, à la religion, à la punition, à l'accomplissement individuel, à la vie, à la mort, aux états liminaires ?

Si un lieu est investi émotionnellement à un haut degré, cela peut nous aider à connaître l'importance de ce lieu dans la société, ainsi que les activités liées à ce lieu - par exemple, les tombes d'enfants en Occident sont souvent surchargées d'indices d'affectivité. Il est difficile de ne pas s'émouvoir devant certaines de ces tombes où sont exposés divers jouets, ours en peluche, lettres, photographies et fleurs. C'est parce que les enfants ne sont pas censés mourir dans une société industrialisée, mais aussi parce que l'enfance a été marquée comme une période bien définie et précieuse de la vie humaine, surtout dans la modernité (Ariès, 1987).

Au contraire, dans de nombreuses sociétés préindustrielles, les tombes d'enfants sont très discrètes, et dans certaines cultures préhistoriques, elles n'étaient même pas enterrées du tout (Scott, 1999). Cependant, les sociétés préhistoriques ou anciennes ne présentent pas toutes nécessairement le même type de comportement émotionnel, même si certaines tendances s'appliquent.

Dans son étude du village égyptien de Deir el-Medina (fin du 2e millénaire avant J.-C.), Meskell (1999) a proposé que la mort des enfants soit vécue comme un événement douloureux, en se basant sur les enterrements élaborés d'enfants non aristocratiques et sur des textes contemporains. Les célébrations politiques ont tendance à mobiliser différents types d'émotions : le pouvoir est sensuel et corporel, et pas seulement dans les sociétés prémodernes (Kus, 1989 ; Mbembe, 2000 ; Linke, 2006). Comme le rappelle Carlow (2000a, p. 719) : " L'hégémonie et l'autorité dans les contextes sociaux sont constituées par des expériences émotionnelles telles que la crainte, le respect, la peur, la honte et la culpabilité, ainsi que la familiarité et la sécurité " Ces expériences émotionnelles sont encadrées par des appareils matériels.

Cependant, l'émotion dans les contextes politiques varie énormément d'une culture à l'autre. Prenons deux exemples opposés :

- Versailles a été conçu de manière à susciter un sentiment de grandeur surhumaine, ce qui correspond bien à une conception divine du pouvoir.

- Un lieu connu par son adresse (10 Downing Street), au contraire, est totalement dépourvu de dispositifs matériels permettant de déclencher des émotions, même si celles-ci peuvent surgir pour des motivations différentes.

Cela en dit long sur la conception du pouvoir dans les sociétés démocratiques libérales contemporaines.

Mort et émotion : L'Europe néolithique et l'Occident moderne

Comprendre l'émotion dans son contexte nous aide donc à comprendre la culture. Dans ce qui suit, nous allons examiner un lieu chargé d'émotion - les cimetières - dans deux environnements culturels différents.

L'Europe néolithique

Les tombes mégalithiques ont été construites dans toute l'Europe occidentale par les premiers agriculteurs au cours de la période dite néolithique (c'est-à-dire entre le début du cinquième et le début du troisième millénaire avant notre ère). Elles ont été les premières tombes monumentales et collectives, les premiers monuments sur la plupart des sites où elles ont été construites (Fig. 7.4).

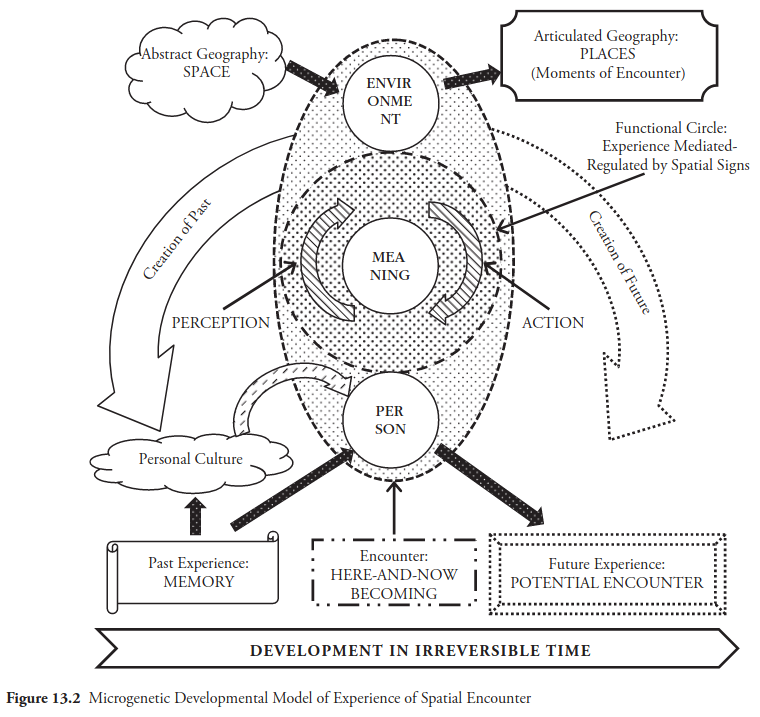

Au cours du deuxième millénaire avant J.-C., des sépultures monumentales subsistent en différents endroits d'Europe, comme dans le sud de la Grande-Bretagne et le sud du Portugal, mais elles sont érigées pour des personnes individuelles ou des familles puissantes. Les tombes mégalithiques ont rapidement évolué vers une architecture très complexe offrant d'immenses possibilités de façonner et de diriger les émotions. De subtils changements de température, de texture, d'obscurité et de lumière, de son et de visibilité configuraient des expériences très particulières de la communauté, de la mort, de l'au-delà et du sacré. En outre, la tombe elle-même n'était pas le seul élément important pour encadrer les expériences sociales. Les tombes étaient insérées dans des paysages significatifs dans lesquels d'autres monuments et caractéristiques naturelles interagissaient pour créer un sentiment d'appartenance (Tilley, 1994).

Au cours de la dernière décennie, de nombreuses tentatives ont été faites pour éviter les approches intuitives des émotions néolithiques. Les archéologues s'efforcent de fournir des comptes rendus contrastés sur la façon dont les "sentiments hyper-abstraits et sur-généralisés" ont été encouragés et renforcés à l'intérieur des tombes et dans les paysages mégalithiques. En ce qui concerne le paysage, les systèmes d'information géographique (SIG) ont été utilisés pour retrouver la façon dont il a été vécu dans le passé d'une manière plus objective (par exemple, Criado et Villoch, 2000 ; Llobera, 2003 ; Wallace, 2007).

Les analyses SIG permettent de mettre en évidence des liens, inconnus ou connus intuitivement, entre différents monuments et éléments naturels. Les tombes mégalithiques étaient des monuments ouverts où se déroulaient des rituels et où les corps étaient enterrés, exhumés et ré-enterrés régulièrement. Elles sont d'excellents exemples de "situations dramatiques scénarisées de la vie quotidienne" (Valsiner, 2007, p. 250) qui sont cruciales pour le développement psychologique des êtres humains. Les sentiments d'accablement étaient obtenus par différents moyens : l'un d'entre eux est l'art qui recouvre une partie des énormes pierres (Fig. 7.5).

Contrairement au monde moderne, l'art n'était pas une occurrence normale au Néolithique. Les gens ne vivaient pas dans un "monde orné" (Valsiner, 2008) comme nous le faisons. Pour nous, pénétrer dans une tombe abondamment gravée devait certainement être considéré comme un événement liminal, une entrée dans un autre monde - et ce sont précisément les entrées et les passages qui sont le plus souvent décotés (Bradley, 1989). Les sensations étaient probablement renforcées, du moins dans certains cas, par l'utilisation de substances altérant la conscience, qui interagissaient avec les images pour favoriser les hallucinations et les visions (Dronfi eld, 1995a, 1995b).

On pense que les images - spirales, losanges, arcs, méandres et courbes - sont inspirées des visions elles-mêmes. Dronfield (1995b, p. 547) a prouvé que l'art irlandais des tombes de passage était fondamentalement "similaire (et non pas simplement ressemblant) aux arts dérivés de la vision subjective endogène", mais il n'est pas strictement nécessaire de considérer l'utilisation de drogues pour expliquer la façon dont l'esprit était modifié à l'intérieur de la tombe. Les chants, les sons, la danse, la parole et le mouvement ont pu être utilisés pour provoquer un état d'esprit modifié.

La question du son a fait l'objet d'une attention particulière. Watson et Keating (1999), par exemple, ont analysé les sons particuliers d'un cercle de pierres (une sorte de sanctuaire) et d'une tombe mégalithique à couloir. Les auteurs de la recherche ont découvert qu'un seul tambour était capable de générer environ 4 à 5 Hz à une intensité comprise entre 120 et 130 décibels à l'intérieur d'une tombe mégalithique, un niveau d'exposition pouvant entraîner des troubles de l'équilibre, une pression sur les oreilles, des difficultés d'élocution, des vibrations, de la somnolence et des maux de tête. La texture, qui implique le toucher et donc une expérience corporelle du monument, est également impliquée dans l'amélioration de l'expérience et la création de sens (Cummings, 2002). Dans ce contexte, il convient de rappeler, avec Warnier, le rôle fondamental de la peau dans l'ontogenèse du sujet humain : "La psyché est construite comme une enveloppe par "anaclisis" sur les fonctions anatomiques-physiologiques de la peau" (2006, p. 187).

Ici, l'anaclisie est comprise comme étant liée à un processus par lequel les expériences psychiques se construisent sur - ou sont soutenues par - les mouvements et les émotions du corps. Les différences entre les surfaces lisses et rugueuses des mégalithes ont pu déclencher des réponses émotionnelles différentes et être imprégnées de significations différentes. Enfin, les textures de la lumière ont dû être très importantes dans l'expérience mégalithique. La lumière est manipulée dans de nombreuses traditions architecturales pour orienter les réponses émotionnelles (Bille &Sorensen, 2007). Bien que des effets similaires à ceux des mégalithes aient pu être obtenus auparavant dans des espaces naturels, tels que des grottes, par des chasseurs-cueilleurs (Reznikoff & Dauvois, 1988 ; Waller, 1993), la différence est que les mégalithes ont été la première tentative explicite de créer et de manipuler des conditions sensorielles pour affecter le sujet d'une manière artificielle.

L'importance des tombes mégalithiques dans la vie sociale des premiers agriculteurs ne doit pas être sous-estimée. Comme je l'ai souligné, il s'agissait de lieux réguliers d'interaction sociale (bien plus que les cimetières modernes). Le terme de tombe est trompeur pour nous, car nous divisons le monde des morts et celui des vivants de façon très nette et nous essayons d'éviter tout contact avec le premier. En outre, les mégalithes étaient probablement utilisés, sinon par toute la communauté, du moins par une grande partie de celle-ci, y compris les enfants et les adolescents. Si les parties les plus isolées de la tombe ne pouvaient être accessibles qu'à quelques-uns, les cérémonies dans les nécropoles étaient, selon toute vraisemblance, suivies par l'ensemble du groupe.

Watson et Keating (1999) ont prouvé que les sons émis à l'intérieur d'une tombe mégalithique pouvaient être entendus à l'extérieur, par l'entrée du passage. Les mégalithes étaient donc un élément essentiel de l'économie émotionnelle des premiers agriculteurs européens. Les rituels qui se déroulaient à l'intérieur et autour des tombes étaient émotionnellement intenses et impliquaient toute la communauté : en fait, ils contribuaient à renforcer le sens de la communauté et de la communitas (Turner, 2002). Les qualités sensorielles des mégalithes renforçaient l'expérience et canalisaient et amplifiaient les émotions. La relation avec le défunt et les ancêtres était très étroite : On entrait littéralement dans la maison des morts et on manipulait les ossements de ses proches.

Le monde occidental moderne

C'est tout le contraire qui se passe dans les cimetières modernes. Malgré des cycles d'ostentation et de retenue dans les cérémonies funéraires, la tendance générale des funérailles en Europe et en Amérique du Nord, du XIXe au XXe siècle, est à la restriction des émotions. Au cours des cent dernières années, l'ostentation dans les tombes et les funérailles a été considérée dans la plupart des sociétés occidentales comme un signe de mauvais goût et de statut inférieur ou marginal (Cannon, 1994, p. 440 ; Parker-Pearson, 1982, p. 104-107).

Ce processus a été expliqué sur des bases économiques et sociales - les investissements dans les marqueurs de statut passant de l'exposition funéraire à d'autres domaines pour maintenir les distinctions de classe. Cependant, il semble y avoir des raisons plus profondes à cette tendance générale vers des cimetières et des rituels plus sobres : Il semble qu'un excès de matérialité dans les cérémonies funéraires et les tombes ait été inconsciemment assimilé à un excès d'émotion. L'une des principales différences entre les cimetières modernes et pré-modernes est la prédominance de l'expérience visuelle et des codes visuels dans les premiers, conformément à l'importance énorme conférée au sens de la vision dans la modernité (Levin, 1993).

Bien que l'ouïe joue encore un rôle (chœurs, sermons, lecture de textes religieux), les sens corporels sont moins importants que dans les communautés non modernes : les tombes (et encore moins les cadavres) ne sont pas conçues pour être foulées ou pour avoir un son particulier, et les restes humains ne sentent pas.

L'expérience de la mort est sobre, propre, individuelle et introspective. Les cimetières suburbains qui se sont répandus dans le nord de l'Europe à partir de la fin du XVIIIe siècle - en particulier le cimetière-jardin anglo-américain (Tarlow, 2000b) - ont joué un rôle important dans la formation des émotions liées à la mort telles qu'elles sont vécues individuellement. Les cimetières de jardin étaient situés dans des emplacements pastoraux. Cela était justifié par des raisons d'hygiène, mais en fait, ce n'était pas seulement la saleté et la pollution physiques qui préoccupaient les réformateurs urbains, mais aussi la propreté morale et émotionnelle que les nouveaux cimetières apportaient avec eux (Tarlow, 2000b, p. 227). Les tombes isolées et les paysages entretenus ont eu un double effet (Fig. 7.6) : d'une part, ils ont calmé et tamisé les émotions, favorisé l'introspection et permis des attitudes autoréflexives (tout le contraire des mégalithes collectifs chargés d'émotions).

D'autre part, ils permettaient de ressentir des émotions (même les plus violentes que l'on ne pouvait réfréner) sans être vu par un grand nombre de personnes, une situation d'intimité relative qui ne pouvait guère être atteinte dans les cimetières urbains surpeuplés. Bien que des tendances similaires vers des cimetières suburbains et hygiéniques aient existé dans le sud de l'Europe depuis le milieu du XVIIIe siècle (Calatrava, 1991), il existe des différences nationales importantes.

Les cimetières anglo-saxons sont beaucoup plus axés sur l'individu que les cimetières méditerranéens. Au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et dans d'autres pays à forte tradition protestante, les tombes sont individuelles et très espacées dans de vastes cimetières. En revanche, en Espagne et dans d'autres pays méditerranéens, les tombes sont souvent regroupées autour des églises, souvent dans des structures à niches multiples (Tarlow, 2000b, p. 222) - une traduction dans le monde matériel d'une identité plus relationnelle au sein d'une culture du moi individuel (Fig. 7.7). Les cimetières anglo-saxons sont des espaces pour les sentiments mélancoliques et individuels, tandis que les nécropoles méditerranéennes sont plus appropriées pour les émotions ouvertes et collectives et les expressions de la solidarité familiale et de voisinage.

Selon Tarlow, l'appréciation des vertus protestantes de simplicité et de nature était un élément central de l'identité britannique au XIXe siècle. Dans leur propre conception, les nations protestantes se distinguaient de leurs voisins catholiques par l'authenticité d'un sentiment moral pur et non médiatisé (2000b, p. 224). Enfin, un autre élément qui peut nous éclairer sur la relation entre le moi, l'émotion et la mort dans les sociétés du moi indépendant est la question des monuments commémoratifs.

les cimetières modernes, c'est l'acte performatif de lire le nom du défunt sur une pierre tombale - un acte individuel - qui provoque les sentiments les plus puissants. De manière significative, l'un des monuments aux morts les plus réussis jamais construits est le Mémorial des vétérans du Vietnam à Washington D.C. (Wagner-Pacifi ci & Schwartz, 1991), dans lequel la lecture est absolument essentielle pour déclencher des sentiments intenses. Son succès réside dans deux faits : il commémore des vies individuelles (le monument entier est une liste de noms) et abolit la différence entre le passé et le présent (en prononçant le nom des morts, les gens sont capables d'évoquer un fort sentiment de présence). Cela correspond mieux au moi moderne que les mémoriaux collectifs et abstraits, comme ceux construits après la Première Guerre mondiale. Alors que dans le mémorial des vétérans du Vietnam, l'accent est mis sur l'individu, dans les mémoriaux de la Première Guerre mondiale, l'accent est mis sur le sacrifice collectif (Winter, 1995, p. 78-116).

Contrairement à d'autres monuments, et en raison du caractère controversé et conflictuel de la guerre, le mémorial des vétérans du Viêtnam a été explicitement conçu de manière à éviter les messages collectifs et à évoquer plutôt "des sentiments, des pensées et des émotions de nature variée et privée" (Wagner-Pacifici et Schwartz, 1991, p. 393).

En bref, le mémorial de Washington peut être considéré comme le monument aux morts par excellence dans les sociétés modernes tardives hautement individualisées. Cependant, ce que le mémorial obtient à court terme, il le perd à long terme, un fait qui est également éloquent de l'identité moderne : après quelques générations, il ne déclenchera plus d'émotions intenses, lorsque les noms des morts individuels tomberont dans l'oubli (Wagner-Pacifici &Schwartz, 1991, pp. 417-418). Cette situation s'oppose à celle des chambres mégalithiques, où les ossements des ancêtres les plus lointains et des nouveaux venus dans la tombe étaient mélangés. Chaque cérémonie tenue dans le mégalithe était une expérience intense et émotionnelle. Les individus n'avaient pas d'importance, c'était le moi cyclique et toujours régénéré de la communauté qui était brisé. Le mémorial de la guerre du Vietnam ne parviendra pas à évoquer la présence dans moins d'un siècle.